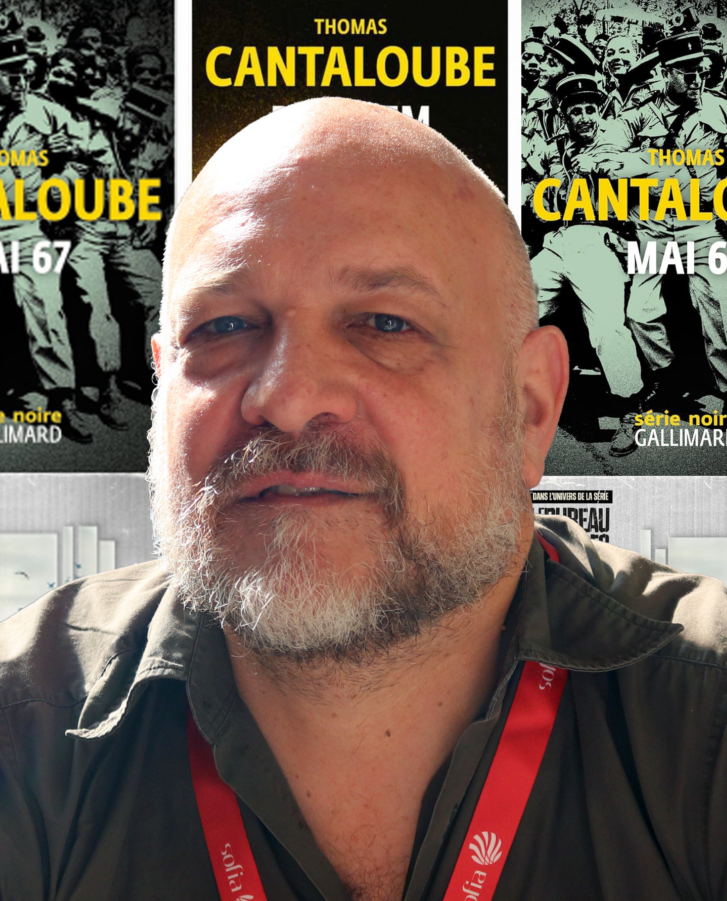

On répète partout qu’il faut “prendre son temps”, “se documenter”, “attendre d’être prêt”. Thomas Cantaloube dynamite ces croyances. Pour lui, écrire n’est pas une liturgie lente : c’est une attaque frontale. Une poussée continue. Un bulldozer lancé à plein régime.

On fantasme beaucoup l’écriture : inspiration céleste, génie solitaire, sacro-saint “flow”. Cantaloube, lui, brise la statue. Pour lui, écrire n’est pas une flânerie : c’est un bulldozer lancé plein gaz. Une méthode brutale, honnête, profondément libératrice. À l’heure où certains auteurs se perdent dans dix ans de documentation ou dans le perfectionnisme paralysant, il rappelle une évidence que beaucoup refusent d’entendre : un roman n’existe que lorsqu’il est fini. Et pour le finir, il faut creuser, racler, foncer. Diesel narratif, cadence implacable, tension continue : bienvenue dans l’atelier d’un romancier qui écrit pour comprendre le monde – et pour le fissurer.

Écrire comme un bulldozer : la méthode Cantaloube

Thomas Cantaloube n’a rien du romancier d’alcôve qui attend la grâce. Son parcours, forgé dans vingt-cinq années de journalisme, l’a entraîné dans l’arène : deadlines serrées, rigueur documentaire, confrontation directe avec le réel. Son écriture en porte la marque : directe, précise, structurée, et en même temps propulsée par une énergie brute, presque physique.

« Il y a un moment où il faut se décider à écrire. Là, c’est l’approche bulldozer : j’avance, j’avance, j’avance jusqu’à la fin. »

Dans sa bouche, le mot bulldozer n’est pas une posture virile. C’est un refus méthodique de la procrastination narrative, de la documentation sans fin, de la correction permanente qui empêche tout manuscrit d’exister.

Il documente beaucoup, oui. Il se nourrit de périodes historiques complexes, oui. Mais lorsqu’il commence le premier jet, il interdit tout retour en arrière. La machine doit rouler.

Cette discipline, héritée de la presse écrite, devient son moteur romanesque. Écrire un polar historique n’est pas un luxe : c’est un exercice de tension, d’endurance, de lucidité. Et Cantaloube rappelle une leçon simple mais fondamentale : finir un roman est un geste psychologique autant que technique.

« Pendant des années, je ne terminais jamais rien. Le jour où j’ai fini un roman, j’ai compris que j’en étais capable. Tout commence là. »

C’est toute sa philosophie : un écrivain ne naît pas à la première phrase, mais au dernier point final.

Finir avant de réécrire : une éthique de la vitesse lucide

Cantaloube n’aime pas réécrire. Il ne s’en cache pas. Il réécrit, comme tout le monde, mais sans y chercher la perfection stérile : il cherche la lisibilité, la respiration, l’efficacité.

« Je n’aime pas tellement réécrire, mais c’est une étape indispensable. Le premier enjeu, c’est d’arriver au bout. »

Finir, puis réécrire : telle est sa boussole.

Réécrire pendant le premier jet, c’est labourer la terre avec les phares éteints.

La méthode bulldozer est donc un paradoxe fertile : avancer vite, pour ensuite prendre le temps de polir. Écrire sans relire, pour mieux relire ensuite. Et surtout : ne jamais corriger un roman encore inexistant.

Chapitre après chapitre : écrire sans carte

À ceux qui sacralisent les plans en douze pages, les structures figées et les outlines paramilitaires, Cantaloube oppose une pratique intuitive, quasi musicale.

« Je ne sais jamais comment je vais finir un chapitre. C’est en écrivant que le chapitre émerge. »

Cette ignorance assumée n’est pas du chaos : c’est un choix esthétique. Un chapitre qui se construit en temps réel donne souvent une énergie électrique, une forme de présence immédiate qui se perd parfois dans la planification excessive.

Là encore, sa formation de journaliste affleure : écrire, c’est révéler en avançant.

Le point de vue : discipline et pudeur

Cantaloube l’affirme : le point de vue n’est pas un luxe stylistique mais une barre d’appui. D’une rigueur presque ascétique, il choisit systématiquement de se limiter à ce que le personnage voit, sent et sait.

« Le point de vue cache beaucoup de choses. Il permet d’avancer avec le lecteur sans trop révéler. »

Cette pudeur narrative est un choix éthique autant que technique : on ne triche pas, on ne devine pas à la place des personnages. On accepte d’être aveugle avec eux. Et dans un roman noir, ce refus de l’omniscience est une arme : il crée du suspense, de l’opacité, des zones d’ombre productives.

Achever un roman : le seul vrai rite initiatique

Pour Cantaloube, la seule initiation valable tient en une injonction simple, brutale, nécessaire :

« Acharné vous à terminer un roman. Peu importe s’il faut l’écrire dix fois : réécrire sera toujours plus facile que d’écrire la première version. »

Il ne dit pas “écrivez bien”.

Il ne dit pas “soyez original”.

Il dit : allez au bout.

Cette phrase vaut tous les traités de motivation. Elle rappelle que la première fonction du roman est de s’exister. Et que l’auteur, avant d’être un styliste, un dramaturge ou un architecte, doit être un finisseur.

Les tropes : des béquilles utiles, des contrats assumés

Les tropes : des béquilles utiles, des contrats assumés

Écrivain lucide, Cantaloube ne nourrit aucun fantasme d’originalité absolue. Il sait que le roman noir a ses codes – crime, enquête, résolution – et il les assume sans complexe.

« Les tropes sont des béquilles. C’est un contrat avec le lecteur. »

Loin du mépris post-moderne, cette vision est saine : les genres sont des outils, et un outil peut être retourné, tordu, dynamité. Mais encore faut-il l’avoir compris.

L’hybridation : respirer entre les genres

Loin des querelles institutionnelles qui opposent littérature blanche et romans de genre, Cantaloube prône la circulation libre.

« J’adore l’hybridation : polar, science-fiction, littérature blanche, fantasy… Les frontières n’ont aucun sens. »

Ici, le bulldozer devient passeur : il traverse, mélange, déjoue. La littérature n’avance que lorsqu’on déplace les murs.

La formation du romancier : un vieux jeune auteur

Journaliste pendant vingt-cinq ans, habitué aux contraintes, à la concision, à l’obligation d’être clair, Cantaloube aborde l’écriture de roman comme une variation d’un geste déjà maîtrisé.

« Je suis un vieux jeune auteur. La contrainte, j’aime ça : elle stimule. »

Ce rapport à la contrainte – éditoriale, formelle, temporelle – donne à son écriture une densité, une tenue, une précision rare.

IA, documentation et humanité : une lucidité contemporaine

Face aux discours catastrophistes, Cantaloube garde la tête froide : l’IA n’est pas une menace mais un outil documentaire.

« Tout ce que j’ai vu d’IA qui essaye d’écrire est factice. Les lecteurs voient bien que ce n’est pas humain. »

Pour lui, le cœur de la littérature demeure humain : complexité, ambiguïté, rythme intérieur. Aucun algorithme ne simule le tremblement moral d’un personnage ou l’aveuglement d’un choix tragique.

Conclusion : l’écriture comme mouvement

Écrire comme un bulldozer, ce n’est pas écraser la nuance : c’est refuser l’immobilité.

C’est comprendre que l’écriture est une poussée, une masse, une énergie qui doit traverser l’histoire avant d’être polie.

C’est aussi une forme de courage : avancer même lorsqu’on doute, même lorsqu’on ignore la fin du chapitre, même lorsqu’on ne sait pas si le roman trouvera un lecteur.

Cantaloube rappelle une vérité que les artisans de la fiction connaissent bien : la technique ne remplace pas l’élan, mais l’élan ne remplace pas la technique.

Le bulldozer ne vient pas détruire : il dégage le terrain. Et sur ce terrain enfin dégagé, l’histoire peut commencer.

Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :