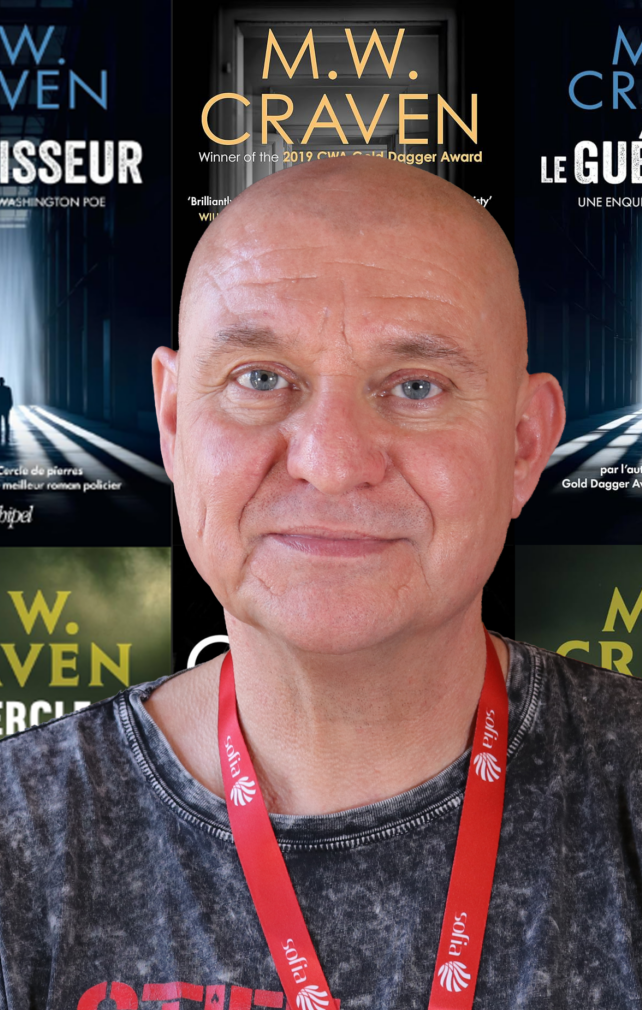

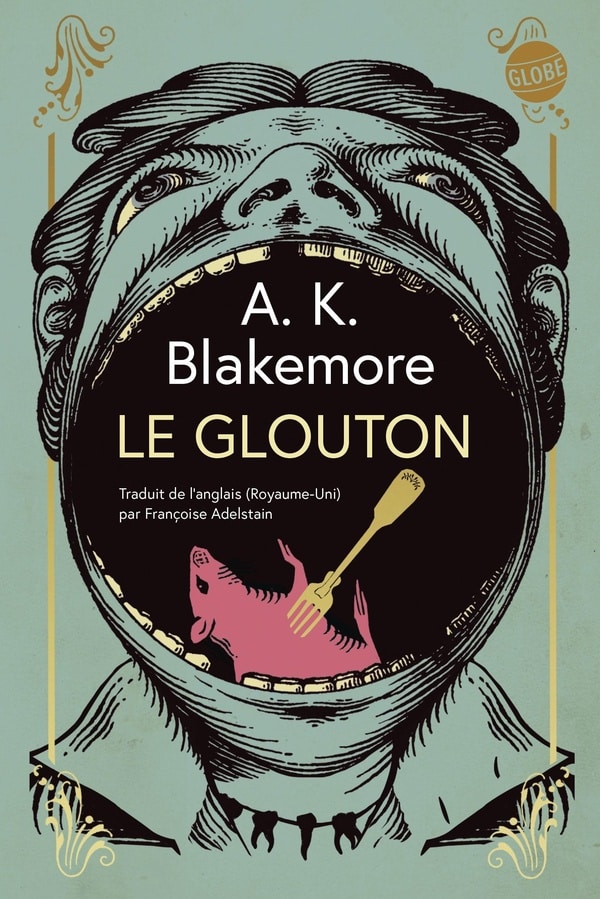

Non, il n’y a pas qu’une seule façon d’écrire un roman. Et surtout pas celle qui fait croire qu’un bon plan remplace une bonne phrase. Dans un monde littéraire obsédé par la structure, A.K. Blakemore revendique le droit à la germination. Celle d’un style qui pousse de travers, d’une pensée qui bifurque, d’un personnage qui refuse d’obéir. Elle écrit lentement, intensément, en laissant les graines du récit pousser à leur rythme. Elle est écrivain jardinière et vous emmène dans son potager.

Il y a deux types d’écrivains, dit-on. Les architectes, et les jardiniers. Les premiers bâtissent des plans, tracent des fondations, mesurent leurs arcs narratifs comme des ponts suspendus. Les seconds sèment à l’aveugle et attendent que ça pousse. A.K. Blakemore, autrice britannique de romans gothiques et historiques, revendique haut et fort cette seconde posture : elle est une jardinière.

« L’architecte sait ce qu’il fait dès le début. Le jardinier, lui, jette des graines et observe ce qui pousse. Je suis clairement une jardinière. »

Cette manière d’aborder le travail d’écriture n’est pas un défaut d’organisation, mais une esthétique. Un engagement. Écrire sans plan rigide, c’est accepter que les personnages vous surprennent, que les bifurcations deviennent des promesses.

1. Une discipline du chaos : écrire tous les jours

1. Une discipline du chaos : écrire tous les jours

Contrairement au cliché du jardinier dilettante, Blakemore est rigoureuse. Son rythme d’écriture quotidien repose sur la constance, pas sur l’inspiration. Même quand elle exerçait encore un emploi à temps plein, elle écrivait le matin avant le travail, le soir après que tout le monde soit couché.

« Je vise à écrire tous les jours. Même si ce n’est que 500 mots, ou 200 mots… tant que je le fais tous les jours, cela finit par faire un roman. »

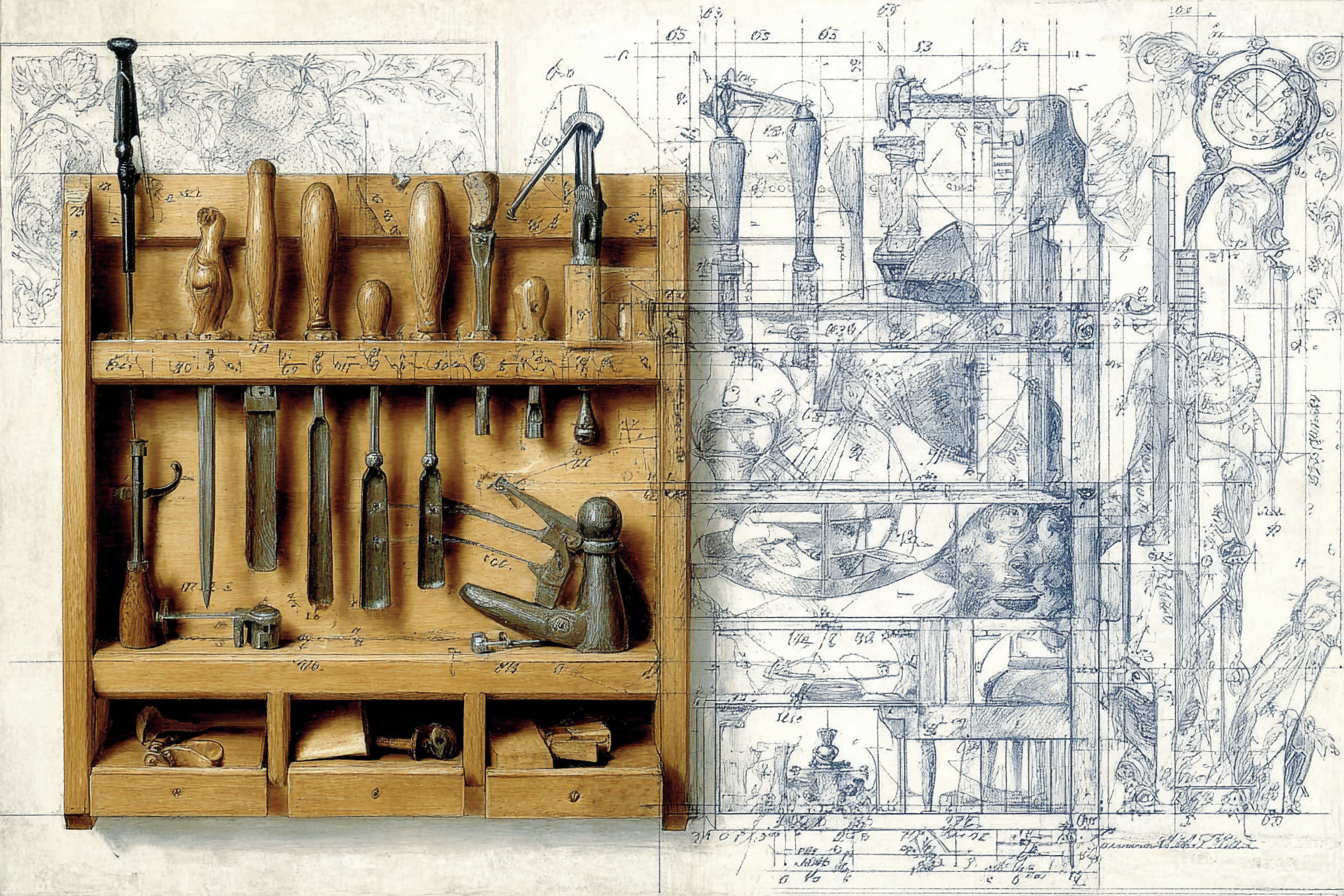

Elle décrit l’écriture comme une pratique musculaire. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la régularité. Une approche artisanale, patiente, tenace.

2. La recherche comme terreau fertile

2. La recherche comme terreau fertile

Blakemore écrit des fictions historiques. Ce qui devrait impliquer une recherche massive en amont. Mais, fidèle à son approche de jardinière, elle préfère faire pousser la recherche en même temps que le texte.

« Faire de la recherche peut être une excellente excuse pour ne jamais commencer. J’écris et je fais mes recherches en même temps, ces deux processus se complètent. »

Autrement dit, le travail documentaire n’est pas un préalable, mais une interaction constante avec le récit en train de se créer. Cela évite l’effet encyclopédique et permet aux personnages d’habiter le contexte plutôt que de le réciter.

3. Le plaisir de la surprise

3. Le plaisir de la surprise

Chez Blakemore, l’écriture est un dialogue avec l’imprévu. Ses personnages la déroutent, ses intrigues bifurquent, ses manuscrits évoluent jusqu’à la dernière réécriture.

« Les choses partent dans des directions que je n’avais pas prévues. C’est la partie la plus excitante du processus. »

C’est là que se niche le cœur de la méthode jardinier : on ne cherche pas à contrôler chaque détail, mais à accueillir ce qui surgit, à faire confiance au vivant du récit.

4. L’hybridation comme méthode

4. L’hybridation comme méthode

Blakemore ne se contente pas de jardiner ses intrigues. Elle hybride aussi les genres : gothique, historique, horreur, satire sociale. Ses romans ne se laissent pas enfermer dans une étiquette marketing.

« Je n’ai jamais voulu me dire : “Maintenant, j’écris un roman policier. Puis, un roman de science-fiction.” C’est le livre lui-même qui finit par révéler son genre. »

Elle souligne d’ailleurs que le genre est souvent une affaire d’emballage éditorial, qui peut aider à trouver les bons lecteurs… ou réduire une œuvre à un simple argument de vente.

De nombreuses voix, un même sol

De nombreuses voix, un même sol

Dans son roman en cours, Blakemore explore plus de 100 points de vue narratifs. Ce vertige polyphonique n’est pas un exercice de style, mais un plaisir de créatrice.

« Un jour, j’écris depuis la perspective d’un jeune homme en quête de sens. Le lendemain, je suis dans la tête d’une vieille femme. Cela m’empêche de m’ennuyer. »

Ce foisonnement de voix n’obéit pas à une méthode stricte. Il naît d’une écoute, d’une curiosité envers les personnages, d’un désir d’habiter d’autres corps, d’autres visions du monde.

Écrire pour comprendre, pour relier

Enfin, Blakemore défend une vision des histoires comme moyens de penser notre humanité, dans toute sa complexité.

« Les histoires nous permettent de comprendre le monde, notre histoire, et ce que cela signifie d’être humain. »

Elle cite James Baldwin : « On pense que sa douleur est unique, jusqu’à ce qu’on lise. »

À l’heure où la déshumanisation rôde partout, elle appelle à écrire des histoires qui nous connectent, qui redonnent visage à ceux que l’on veut réduire au silence.

7. Jardinier, mais pas naïf

Le jardinier n’est pas un écrivain sans méthode. C’est un écrivain qui fait confiance à l’intuition, au tâtonnement, à l’alchimie de l’inconscient et du réel. Comme elle le dit en conclusion :

« Si ce que vous écrivez est ce que vous devez écrire, vous allez aimer le faire. Et le travail sera meilleur parce que vous y prenez du plaisir. »

Si vous voulez apprendre à construire une histoire , nous vous recommandons nos formations suivantes :

Si vous voulez apprendre à construire une histoire , nous vous recommandons nos formations suivantes :