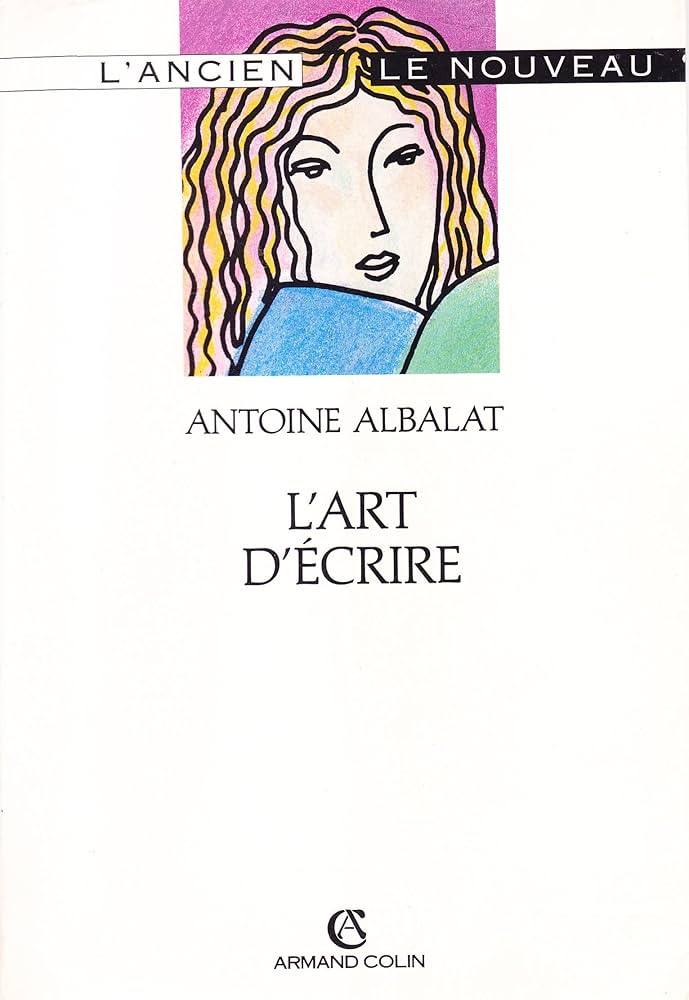

La description a mauvaise presse. Trop longue, trop lente, trop dix-neuvième. Mais la vérité, c’est qu’elle est l’un des muscles secrets de toute littérature. Quand elle disparaît, l’émotion disparaît avec elle. Le lecteur ne ressent plus, il survole. Pourtant, comme le disait Antoine Albalat, « la description est la peinture animée des objets » : elle donne l’illusion de la vie.

1. À quoi sert la description ?

Décrire, ce n’est pas remplir. Ce n’est pas « meubler entre deux dialogues ». Décrire, c’est faire exister le monde du texte, donner un cadre sensoriel à l’action, un corps à l’émotion, une texture à la pensée.

Antoine Albalat, dans L’art d’écrire (1899), rappelait que la description est « la pierre de touche du talent ». Elle distingue les écrivains qui montrent de ceux qui expliquent.

« Donner l’illusion de la vie par l’image sensible et le détail matériel, voilà le but de la description. »

Chez Nicolas Mathieu (Leurs enfants après eux), chaque décor est un révélateur moral. Le désherbant Round Up sur la pelouse brûlée dit tout d’une classe moyenne épuisée.

« La pelouse à moitié morte où les pas du garçon faisaient un bruit de papier froissé. »

Ce détail sensoriel — le bruit du pas — traduit l’usure du monde, pas besoin d’explication.

2. L’évolution de la description : du paysage au regard

Au XIXe siècle, la description était un monde en soi : Flaubert, Zola, Balzac dressaient des fresques. Les écrivains devaient faire voir avant la photographie, faire ressentir avant le cinéma.

Aujourd’hui, la description est devenue psychologique. Le lecteur a déjà vu mille paysages sur Instagram ; ce qu’il attend, c’est l’effet du paysage sur le personnage.

L’écrivain moderne n’est plus un topographe, mais un preneur de pouls.

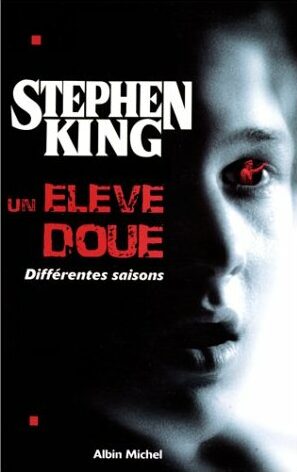

Quand Stephen King décrit une maison dans Un élève doué, il ne s’attarde pas sur la taille des murs, mais sur l’odeur :

« L’alcool, la friture, la sueur, et une puanteur médicamenteuse comme du Vicks. »

L’odeur devient la peur. Ce que le lecteur ressent, c’est le dégoût du héros. La description, ici, n’est pas un décor : c’est une arme émotionnelle.

3. Les cinq sens, clefs de la description vivante

Albalat le rappelait : « Une description est bonne quand elle est vivante, et elle n’est vivante qu’à la condition d’être réelle, visible, matérielle. »

La description ne doit pas s’appuyer sur l’œil seul. Le lecteur voit mieux quand il entend, sent, touche, goûte.

Prenons encore Nicolas Mathieu :

« Un peu après quinze heures, le temps devint comme une pâte, grasse, étirable à l’infini… Les tours mêmes semblaient prêtes à s’affaisser, hésitant dans les brumes de chaleur. »

Cette phrase fait ressentir la torpeur de l’été par le toucher et la métaphore physique.De même, Zola dans Le Ventre de Paris offre une leçon éternelle : il fait sentir la pourriture du réel avec un luxe de comparaisons sensorielles.

« Les beurres de Normandie ressemblaient à des ventres sur lesquels un sculpteur aurait jeté des linges mouillés. »

« Les roqueforts prenaient des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaqués d’une maladie honteuse de gens riches. »

Zola transforme le fromage en corps vivant. Le lecteur ne regarde plus une boutique, il respire un monde.

4. Le réalisme selon Albalat : copier pour mieux transfigurer

Contre la fadeur des descriptions « fleuries », Albalat prônait un réalisme noble : copier la nature, mais avec sensibilité.

« Faites vivre, faites voir ce que vous voulez peindre. »

« Quand une description ne ressuscite pas matériellement les choses, c’est qu’elle n’a pas été vue. »

Autrement dit : on ne décrit bien que ce qu’on a observé. La description doit naître du regard, pas du cliché.

C’est ce que fait Nicolas Mathieu : chaque description découle d’un regard situé — celui d’Anthony, d’Hacine, d’un adolescent qui rêve d’ailleurs.

« Michael Jackson, des loups-garous, une momie, Frankenstein. C’était criard et beau, avec des ampoules qui mettaient des couleurs à la nuit tombée. »

L’énumération est courte, rythmée, et dit tout de la fascination populaire et du kitsch comme miroir du désir adolescent.

5. Construire une bonne description

Une description réussie ne se résume pas à une accumulation de détails. Elle est structurée et vécue.

a. Choisir un point de vue : Qui voit ? Que ressent-il ?

Chez King, c’est Todd qui perçoit l’odeur du vieux nazi. Chez Mathieu, c’est Anthony qui marche dans une chaleur étouffante.

b. Aller du général au particulier :

C’est le secret de Zola — commencer par le panorama, descendre vers le détail, puis le geste, puis l’odeur.

c. Jouer avec les comparaisons :

Les meilleures comparaisons viennent de la vie réelle, pas des clichés. Zola compare un fromage à une tête coupée ; Nicolas Mathieu compare la chaleur à une pâte. Ces images transforment la perception en expérience physique.

d. Mobiliser les sens :

La vue pour la composition.

L’ouïe pour le rythme.

L’odorat pour la mémoire.

Le toucher pour la proximité.

Le goût pour la surprise.

e. Faire respirer la phrase :

Comme le note Albalat, la phrase descriptive doit avoir du relief. Trop de fioritures tuent la vision. Trop de sécheresse, elle s’éteint. L’alternance des longueurs, des verbes, des sons maintient le lecteur dans un état de perception active.

6. De la photographie à la sensation

Aujourd’hui, à l’ère du flux visuel, décrire ne consiste plus à montrer, mais à faire ressentir ce que l’image ne dit pas.

L’écrivain ne concurrence pas le cinéma, il fait sentir la chaleur, la poussière, la honte, la peur — tout ce que l’image filme sans le transmettre.

C’est pourquoi la description moderne est courte, nerveuse, souvent intégrée à la perception d’un personnage.

La description ne doit donc plus interrompre l’histoire, mais l’irriguer.

7. En conclusion : décrire, c’est écrire

La description n’est pas une parenthèse : c’est la chair du texte. Sans elle, pas de monde, pas de vérité, pas d’émotion.

Décrire, c’est sculpter dans la langue la présence du réel, c’est faire surgir la vie par le détail.

Albalat, visionnaire, aurait pu résumer notre époque ainsi :

« Le réalisme, c’est donner l’illusion de la vie vraie, à l’aide de l’observation morale ou plastique. »

Autrement dit : voir pour faire sentir.

Et tant que la littérature cherchera à nous faire sentir le monde, la description restera son art le plus vital.

Si vous voulez apprendre à écrire de bonnes descriptions, nous vous recommandons nos formations suivantes :