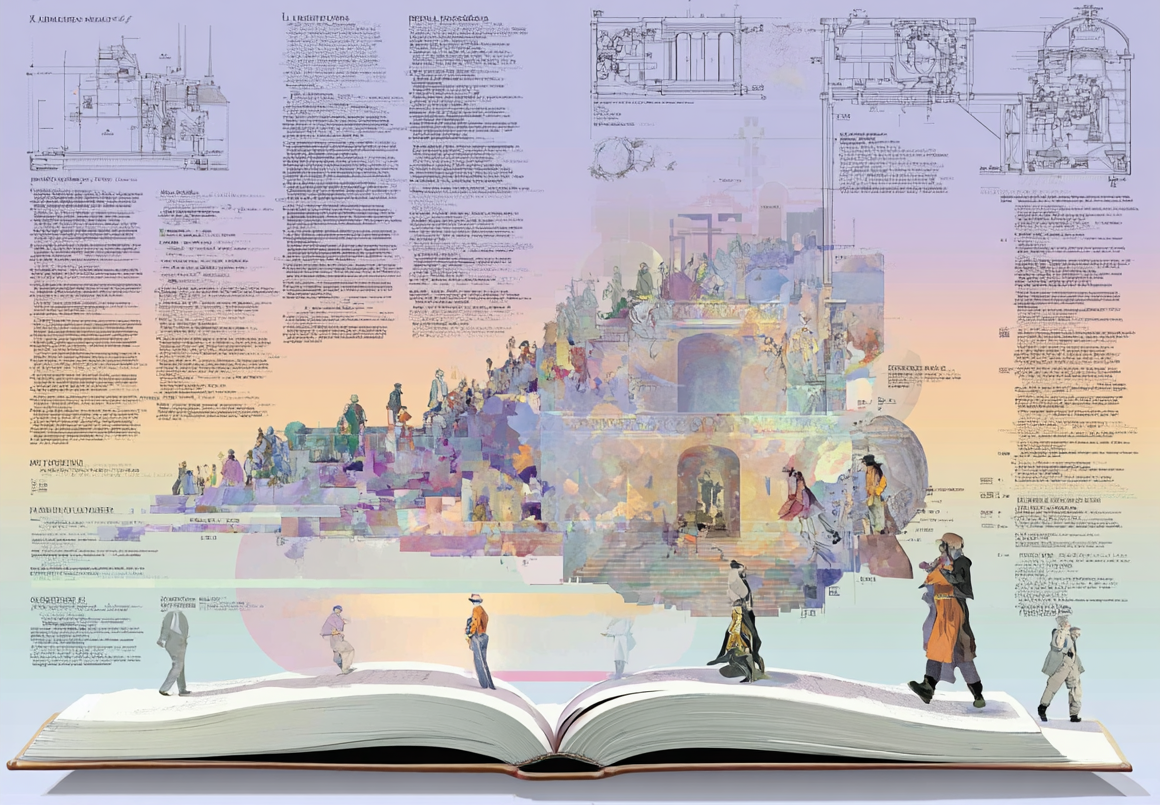

On nous répète que réfléchir à la structure tuerait l’élan, que les règles brideraient la voix, que l’ingénierie serait l’ennemie de la littérature. C’est faux. Ce qui tue un roman, ce n’est pas la rigueur : c’est la confusion. L’ingénierie narrative ne sert pas à discipliner l’auteur, mais à libérer son imaginaire en organisant personnages, intrigues et univers pour qu’ils respirent ensemble. Refuser cet héritage, c’est s’exposer au flou, aux digressions, à la perte d’énergie. L’auteur qui maîtrise ses outils ne devient pas mécanique : il devient plus précis, plus audacieux, plus vivant. L’ingénierie n’éteint pas la flamme — elle la rend durable.

Construire des mondes, articuler des forces, libérer la voix

Il existe une idée reçue tenace : écrire relèverait d’un élan mystérieux, d’un souffle intérieur, d’un geste spontané qu’il faudrait surtout ne jamais brider. Comme si la moindre réflexion sur la structure risquait de tuer le texte, comme si “penser” revenait à “trahir”.

C’est le dernier romantisme français : celui qui oppose l’inspiration à l’outil, la voix au plan, la création à la construction.

C’est une erreur.

Et surtout, c’est une erreur qui coûte très cher.

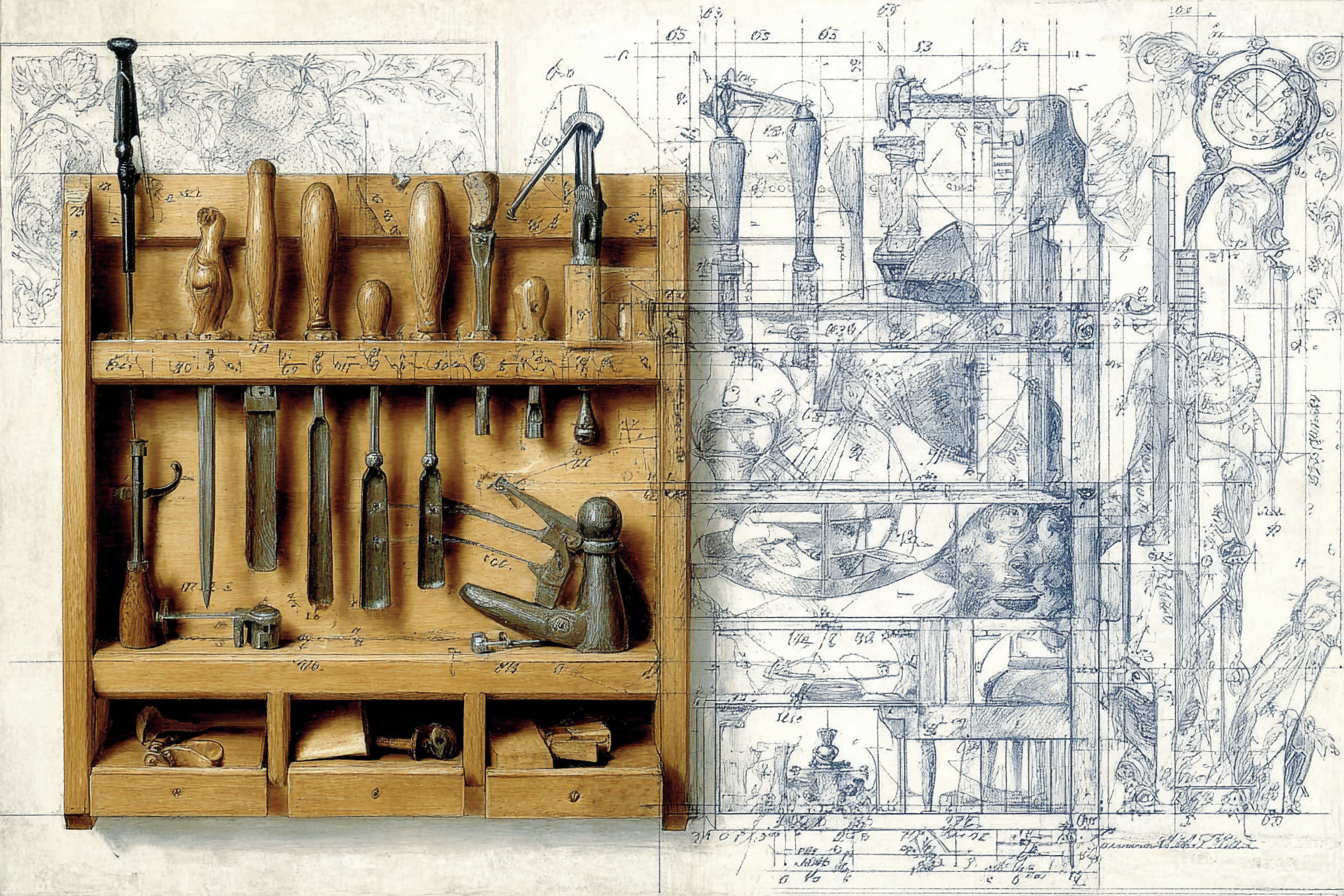

Les écrivains qui durent ne sont pas ceux qui attendent la magie, mais ceux qui apprennent l’ingénierie du récit : cette capacité à articuler des éléments vivants — personnages, intrigues, univers, réseau de forces — jusqu’à produire un système cohérent et vibrant.

Non pas pour enfermer l’imaginaire, mais pour lui donner une ossature capable de porter sa propre intensité.

L’ingénierie narrative n’est pas la fin de la création.

C’est le début de sa maîtrise.

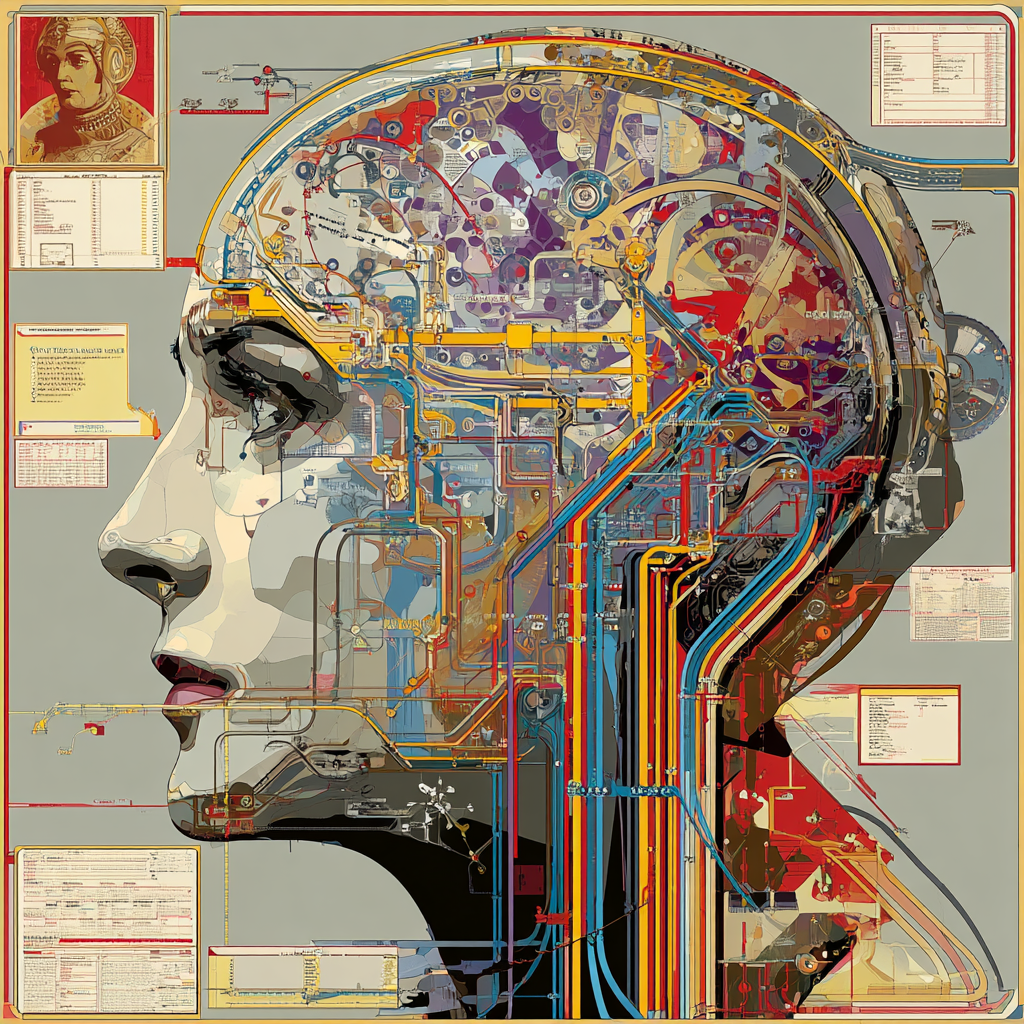

I. Personnages dynamiques : la première loi de la fiction

Un personnage ne devient puissant que lorsqu’il entre en tension avec lui-même.

Un personnage dynamique ne se contente pas d’agir : il se transforme.

Ce n’est pas un principe moral ; c’est une mécanique dramatique.

Depuis Aristote, toutes les grandes histoires reposent sur ce principe simple : un protagoniste commence dans une faiblesse, poursuit un désir, affronte des obstacles, et découvre — souvent trop tard — le besoin inconscient qui lui manquait.

Cette dynamique n’est pas une formule : c’est une physique interne.

Un personnage qui ne change pas ne crée pas de mouvement ; un personnage qui change accidentellement crée un artefact.

L’ingénierie narrative permet au contraire de construire des trajectoires qui portent du sens.

Ce n’est pas une contrainte, c’est une clarification.

Cela évite les romans où le personnage “subit” l’histoire, ceux où il fait du sur-place, ceux où chaque scène pourrait être intervertie sans perte.

Le dynamisme interne, c’est la première articulation du vivant.

II. Le réseau de personnages : la géométrie secrète d’un roman

On croit écrire une histoire.

En réalité, on orchestre un système de forces.

Chaque personnage secondaire possède une fonction dramatique :

un allié qui pousse,

un adversaire qui contrarie,

un double qui reflète,

un mentor qui oriente,

un confident qui verbalise,

un rival qui déplace.

Ces figures ne sont pas des clichés : ce sont des vecteurs.

Le réseau de personnages forme une architecture relationnelle où chaque lien produit un effet : tension, contraste, miroir, friction, révélateur.

Un roman où chaque personnage existe “parce qu’il me plaît” est un roman voué à la dilution.

Un roman où chaque personnage existe “parce qu’il active le protagoniste ou le thème” est un roman où chaque scène devient nécessaire.

L’ingénierie narrative exige de traiter les personnages comme une constellation, pas comme une galerie.

C’est ce qui distingue la littérature structurelle de la littérature accumulative.

III. L’intrigue : la charpente du sens

L’intrigue n’est pas une suite d’événements.

L’intrigue est le processus par lequel un personnage est transformé par ses efforts pour atteindre un objectif.

Un bon roman ne se demande jamais “que va-t-il se passer maintenant ?”, mais “que se passe-t-il pour que le personnage soit contraint de changer ?”.

Cela implique trois lois fondatrices :

- Le personnage poursuit un objectif clair, même s’il est naïf ou erroné.

- L’obstacle est actif, incarné, et possède un pouvoir de résistance.

- L’échec ou le succès modifient le personnage selon une logique interne.

L’ingénierie narrative n’impose pas une forme ; elle impose de la cohérence.

La progression dramatique n’est pas un dogme, mais un flux : tension, complication, déroute, révélation, synthèse.

Sans cette charpente, le récit se disperse.

Avec elle, le sens circule.

IV. Le type d’histoire : la forme profonde, pas la recette

Ce n’est pas un hasard si les théoriciens — Booker, Frye, Campbell, Tobias, Truby — parlent de structures universelles.

Une histoire de vengeance ne se construit pas comme une histoire de rédemption.

Une quête ne se construit pas comme un récit d’éducation.

Un thriller moral ne se construit pas comme une comédie romantique.

Le type d’histoire n’est pas une case dans un tableau : c’est la dynamique souterraine qui oriente tout le reste.

Il détermine les enjeux, la logique des obstacles, la nature du climax, la place du personnage dans son propre destin.

Refuser de voir cette matrice, c’est écrire à tâtons.

L’assumer, c’est accéder à la profondeur.

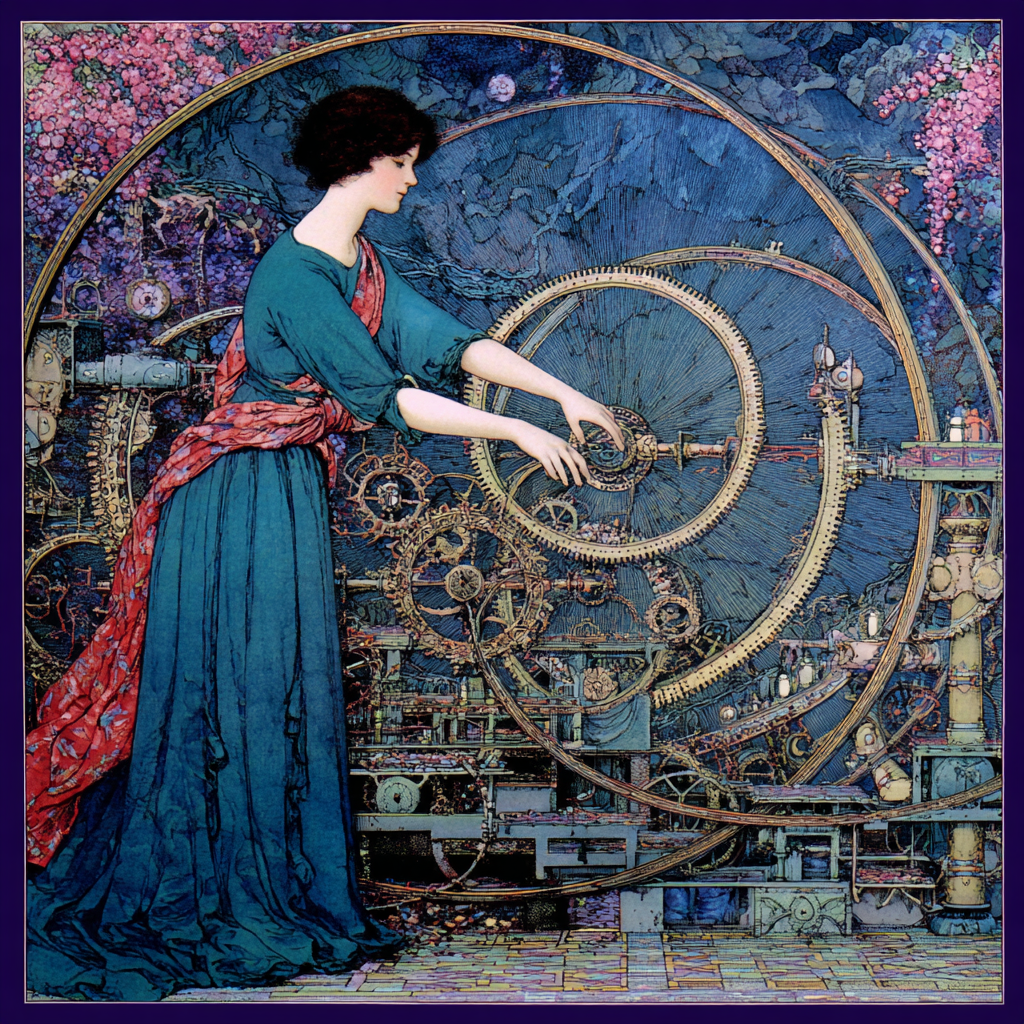

V. L’univers narratif : une dynamique, pas un décor

L’univers n’est jamais neutre.

Il possède :

une logique,

une morale,

une mémoire,

une manière d’exercer la pression.

Dans un univers fort, le décor devient un acteur.

Dans un univers faible, le décor devient un fond d’écran.

Un monde narratif efficace n’est jamais un carton-pâte, mais un système de contraintes qui oblige le protagoniste à prendre position.

Le western invente l’espace moral du territoire.

La SF invente l’espace moral de la possibilité.

La fantasy invente l’espace moral de la croyance.

L’univers n’est pas un cadre : c’est un moteur externe qui rencontre le moteur interne du personnage.

C’est là que naît le récit.

VI. Le genre : contrat dramaturgique et liberté consciente

Le genre dit au lecteur : “voici la nature de la question que vous allez affronter”.

Le polar pose la question de la vérité.

La fantasy pose la question du pouvoir et de la croyance.

Le fantastique pose la question de la limite.

La romance pose la question du lien.

Le genre est un contrat — jamais un carcan.

Ceux qui confondent les deux se condamnent soit au dogme, soit au chaos.

Ceux qui maîtrisent le genre peuvent le détourner, le fissurer, le réinventer sans perdre leur lecteur.

Le genre n’est pas une prison : c’est une orientation magnétique.

On peut marcher contre la boussole, mais seulement si on sait où elle pointe.

VII. La méthode : articuler l’intuition et l’architecture

L’idée qu’une structure “étoufferait” l’intuition relève d’un malentendu.

La structure n’est pas un plan ; c’est une compréhension.

Le plan peut être réécrit.

La compréhension, elle, demeure.

L’ingénierie narrative exige une double discipline :

– affûter l’intuition (ce que je veux dire),

– maîtriser l’architecture (comment le dire efficacement).

L’écriture sans méthode est instable.

La méthode sans imaginaire est stérile.

Le roman vivant est un roman qui a les deux.

VIII. L’éthique de la construction

Construire une histoire n’est pas obéir à une tradition.

Construire une histoire, c’est reconnaître qu’on travaille avec des lecteurs, des émotions, une mémoire culturelle.

Ce n’est pas édifier un dispositif mécanique ; c’est construire une promesse de sens.

Le lecteur accepte de vous suivre si vous respectez trois vertus :

la clarté,

la cohérence,

la transformation.

L’ingénierie narrative n’est pas là pour faire de l’auteur un architecte docile.

Elle est là pour lui rappeler sa responsabilité : faire tenir l’émotion.

IX. Conclusion : l’art de bâtir pour mieux brûler

Le récit est une architecture de tensions : internes, externes, symboliques.

Le travail de l’auteur est de construire un système capable de vibrer sans s’effondrer.

Personnages dynamiques, réseau actif, intrigue tendue, type d’histoire assumé, univers signifiant, genre conscient :

ce sont les six piliers d’un roman solide et vivant.

La liberté ne naît pas du flou, mais de la maîtrise.

La spontanéité n’est jamais aussi puissante que lorsqu’elle s’appuie sur une structure claire.

L’ingéniosité n’est pas l’ennemie de l’émotion : elle en est la condition.

Écrire, c’est accepter d’être à la fois artiste et ingénieur.

Ce n’est pas fabriquer une machine.

C’est permettre à la vie de se tenir debout.

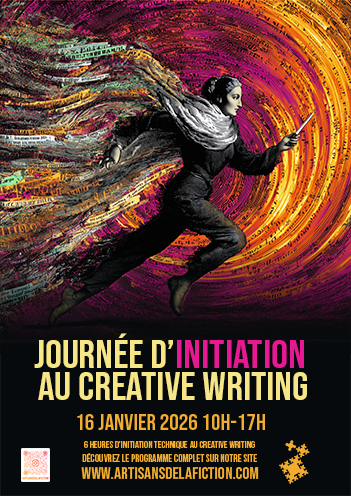

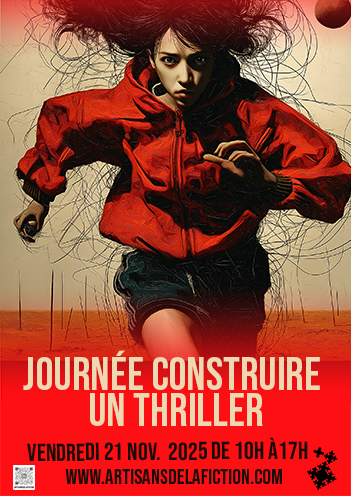

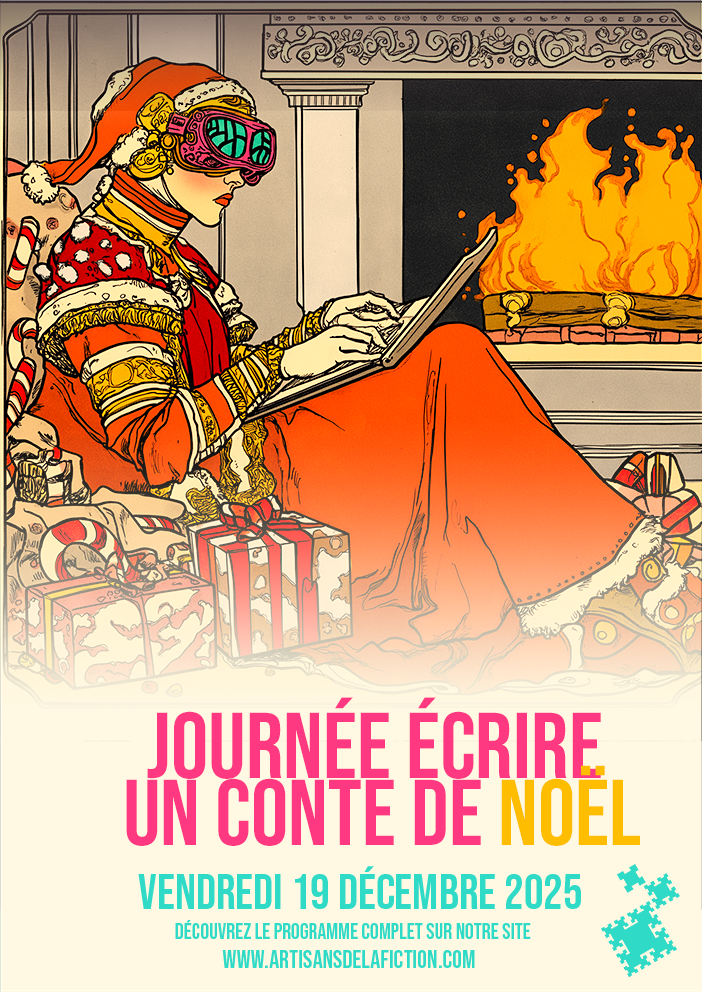

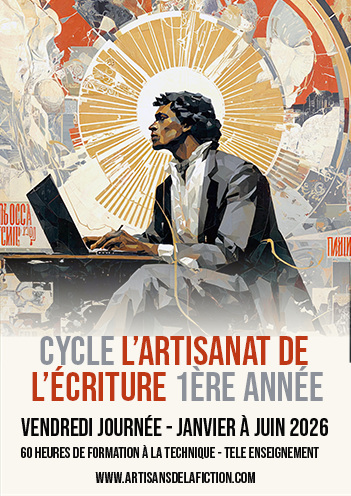

Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :