Vous avez terminé un manuscrit et vous brûlez d’envie de l’envoyer « partout » ? Mauvaise idée. Avec son franc-parler de romancière aguerrie, Sophie Muffat-Méridol rappelle que l’écriture n’est ni un miracle ni un privilège de seigneur : c’est un métier, avec des ratures, des stratégies très concrètes et beaucoup de culot. Comment se faire publier sans se sacrifier aux fantasmes de la « voie royale » ? En travaillant implacablement… mais jamais seul.

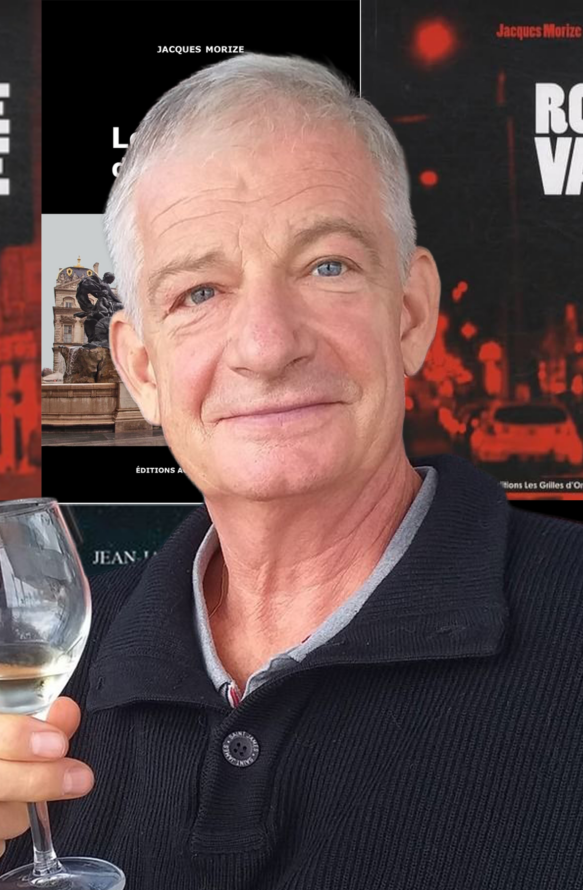

Écrire un roman, le retravailler jusqu’à l’os, et oser frapper à la porte d’un éditeur : pour Sophie Muffat-Méridol, rien de tout cela n’a rien de « magique ». C’est du boulot, du vrai, du concret, avec des ratures, des salons du livre et beaucoup de lucidité sur l’industrie éditoriale. Romancière lyonnaise, autrice de L’Homme au bouquet, Le pâtissier de la place Saint-Paul (Prix littéraire de Belfort 2021), La neuvième seconde, Les filles de la combe aux loups ou encore La vérité qu’elle mérite (Calmann-Lévy), elle s’est imposée discrètement mais solidement dans le paysage du polar français, en fouillant les âmes et les zones grises de la morale.

Dans cette interview, elle démonte le fantasme de la « découverte géniale » et livre une méthode implacable, mais profondément optimiste, pour augmenter ses chances de publication. Le titre pourrait tenir en trois mots : travailler, cibler, persévérer.

« L’écriture, c’est du travail. Ce n’est pas un travail de fainéant »

Écrire, c’est travailler (et retravailler)

Dès les premières secondes, Sophie Muffat-Méridol casse la posture romantique de l’auteur inspiré. L’écriture n’est pas un don, ni une fulgurance, ni un « premier jet génial » tombé du ciel. C’est du travail, du temps, et surtout de la réécriture.

Elle insiste : un manuscrit ne se résume pas à un premier jet vaguement relu. Il passe par cinq, six, sept relectures, parfois huit reformulations d’une seule phrase. Le premier jet, c’est la carte postale : sujet–verbe–complément, la phrase qui dit juste ce qu’on a pensé. Le travail d’écrivain commence quand on accepte de refaire cette phrase, d’en changer le rythme, l’ordre des mots, la musicalité.

« Si vous saviez le travail que ça représente d’être “facile à lire”… »

Sophie Muffat-Méridol rappelle un paradoxe cruel, mais libérateur : plus un texte semble fluide, plus il a été minutieusement retravaillé. Les lecteurs lui disent souvent « j’adore vous lire, c’est tellement facile ». Elle sait, elle, que derrière cette facilité se cache une architecture syntaxique, une réflexion sur le souffle de chaque phrase, l’art de cacher la sueur derrière l’évidence.

Une phrase n’existe jamais seule : il y a la phrase en elle-même, puis la phrase dans le paragraphe, et enfin la phrase dans l’économie globale du roman. C’est pour cela qu’elle parle de plusieurs niveaux d’écriture, de plusieurs degrés de réécriture : on ne retouche pas seulement le style, on réajuste aussi l’intrigue, on reconfigure les personnages, on retourne au début après avoir compris la fin. Oui, parfois un personnage change de genre, de rôle, de fonction, une fois que le nœud de l’intrigue s’est enfin clarifié.

Son mot d’ordre est sans pitié mais salutaire : rature, rature, rature.

Avant de vouloir être publié, devenir un grand lecteur

Avant même de parler d’éditeurs, Sophie Muffat-Méridol remet les priorités en place : la formation principale d’un auteur, c’est la lecture. Pas la lecture utilitaire de deux ou trois romans « du genre », mais une lecture large, vorace, curieuse, qui traverse les domaines.

« Avant d’être écrivain, il faut surtout être un très grand lecteur. »

C’est par la lecture que se forge l’intuition de la narration, du rythme, de la densité. Les techniques peuvent s’apprendre – et doivent s’apprendre – mais elles s’ancrent beaucoup mieux quand on a absorbé des milliers de pages, des voix multiples, des formes variées. Elle revendique un héritage narratif qui va de Bernard Clavel (qu’elle défend avec ferveur) à d’autres contemporains comme Christian Bobin, en rappelant que certains auteurs restent paradoxalement méconnus parce qu’ils ont été « imposés » à l’école, lus à contre-cœur, alors que leur œuvre recèle une puissance inexploitée.

Cette fidélité à la lecture nourrit sa conception du polar : elle préfère les romans où la complexité se loge dans les personnages et l’atmosphère plutôt que dans la surenchère de twists. Elle aime ces livres où l’on se laisse emporter par les voix et les lieux, au point de ne pas voir venir une intrigue finalement simple, mais posée depuis le départ. Là encore, tout est affaire de construction fine, de patience, de confiance dans le lecteur.

Comment (ne pas) envoyer son manuscrit : la stratégie de ciblage

Sophie Muffat-Méridol connaît parfaitement le réflexe des jeunes auteurs : une fois le manuscrit terminé, l’envie est irrésistible de l’envoyer à « plein de maisons d’édition ». On a franchi une montagne, on est fier, on veut partager au plus vite. Et c’est là que commencent les catastrophes.

« Ce qu’il ne faut pas faire, c’est l’envoyer partout. Sinon, vous vous mettez vous-même en échec. »

Les maisons d’édition ont une ligne éditoriale. Une maison de littérature générale ne lira probablement pas une uchronie de SF, un éditeur de polar ne sera pas la bonne adresse pour un roman d’apprentissage très littéraire. Quand un manuscrit arrive hors-cible, il est souvent écarté sans vraie lecture. Le refus n’est pas une condamnation de l’auteur : c’est juste un mauvais adressage.

Sa méthode est simple, presque scolaire, mais terriblement efficace : partir des auteurs qu’on aime, ceux dont la tonalité se rapproche de ce qu’on écrit, et remonter jusqu’à leurs maisons d’édition. Regarder leurs parcours, leurs éventuels changements de maisons. Comprendre où ce type de récit est pris au sérieux. Et travailler son ciblage comme un enquêteur, pas comme un joueur de loterie.

Et surtout, elle insiste sur une étape cruciale que beaucoup veulent sauter : laisser reposer le manuscrit un ou deux mois dans un tiroir. C’est une torture, admet-elle. On n’a qu’une envie : l’envoyer. Mais cette distance est indispensable. Au bout de ces deux mois, presque tous les auteurs ressentent la même chose : le besoin de réécrire. Et cette réécriture-là, plus froide, plus lucide, sauve souvent le texte.

Sortir de la pile : salons, auteurs, concours

Sophie Muffat-Méridol ne vend pas de rêve, elle décrit une mécanique industrielle : les maisons reçoivent des quantités de manuscrits, les piles débordent. Rester seul face à cette pile, c’est accepter de jouer avec un dés pipé.

« Si on n’est pas accompagné, on fait partie de la pile. »

Pour elle, l’un des leviers les plus concrets est aussi l’un des plus simples : aller sur les salons, parler aux auteurs, se présenter, parler de son manuscrit, de ses envies, et oser demander : « Qu’est-ce que je fais maintenant ? » Elle confesse que c’est difficile d’avoir ce culot, qu’il est souvent plus facile de défendre le manuscrit d’un ami que le sien. Mais à un moment, si on veut avancer, il faut pousser la porte.

Son propre parcours est passé par là : aller voir un auteur, assumer sa démarche, provoquer une rencontre. Ce n’est pas une « voie royale » miraculeuse, c’est une façon réaliste de ne plus être un nom anonyme sur une enveloppe, mais un visage, une voix, une énergie.

Elle valorise aussi un autre canal, trop sous-estimé : les prix et concours, notamment les prix « Jeunes talents » organisés par certaines maisons. Oui, ces dispositifs sont parfois restrictifs, et non, ils ne garantissent rien. Mais ils permettent de mettre un pied dans la chaîne éditoriale, d’être lu, d’être repéré dans un contexte où l’attention est déjà focalisée sur la découverte de nouvelles voix.

Au passage, elle démonte le mythe de l’auteur « découvert » d’un coup par un immense éditeur juste grâce à un envoi sauvage. Ça existe peut-être, mais c’est rarissime. La plupart des trajectoires passent par des nouvelles, des prix, des rencontres, des réécritures, des détours.

Éditeur régional vs grande maison : deux écoles, un même sérieux

Sophie Muffat-Méridol revendique avec gratitude son passage par un éditeur régional, avant de rejoindre une grande maison parisienne. Elle ne les oppose pas, elle distingue leurs logiques.

L’éditeur régional n’a pas la même force de frappe ni les mêmes équipes de correction qu’un grand groupe. Résultat : l’autrice doit être beaucoup plus vigilante sur l’orthographe, la grammaire, la cohérence des détails (nom de rue, distances, topographie). Pas parce que l’éditeur est « laxiste », mais parce qu’il n’a tout simplement pas les mêmes ressources. En revanche, il lui laisse travailler au plus près des lecteurs de son territoire, glisser des clins d’œil lyonnais, installer une complicité locale.

La grande maison, elle, suppose d’autres exigences : on s’adresse à un lectorat plus large, moins familier des références locales. On doit devenir plus généraliste, sans perdre sa singularité. Mais c’est aussi un espace où davantage de personnes relisent, vérifient, consolident. Entre les deux, l’autrice trouve un équilibre : jongler entre maisons, c’est aussi une manière de se renouveler, de ne pas s’enfermer dans un format unique.

Rester humain à l’ère des IA

Lorsque la conversation aborde l’intelligence artificielle, Sophie Muffat-Méridol ne cache pas son agacement. Le problème, pour elle, commence par le vocabulaire.

« On n’aurait jamais dû l’appeler intelligence artificielle. Ce ne sont que des outils. »

Cette appellation crée une peur parasite : celle d’être remplacé dans ce qu’on a de plus intime, l’imaginaire. Pour elle, ces technologies devraient jouer le rôle d’une machine à laver : prendre en charge des tâches sans grande valeur créative, libérer du temps pour que les humains se consacrent à ce qui fait justement leur singularité.

Là encore, elle ramène la discussion à l’essentiel : écrire, c’est donner de soi. Aucun livre n’est écrit pour personne. Quand on prend la plume, on veut toucher quelqu’un, connu ou inconnu. L’IA pourra peut-être produire des textes lisses, conformes, « corrects », mais elle ne portera jamais cette charge affective, ce désir de contact, cette vulnérabilité.

Son message aux auteurs débutants est donc double : méfiance envers la fainéantise (« faire écrire mon devoir par une IA »), mais confiance dans l’humain. Utilisez les outils pour apprendre, comprendre, aller plus loin – mais n’abandonnez pas ce qui fait un texte : la signature de ses défauts autant que de ses qualités.

Le conseil implacable (et profondément encourageant)

Au moment de résumer ce qu’elle dirait à un auteur débutant, Sophie Muffat-Méridol revient à une évidence souvent formulée mais rarement appliquée : essayer, et aller au bout.

« Le tout, c’est d’avoir quelque chose à dire… et d’essayer. »

Elle-même n’était « pas destinée » à être écrivaine : pas de bac littéraire, pas d’environnement familial ancré dans les lettres. Et pourtant, ça marche. Pas par miracle, mais parce qu’elle a insisté, retravaillé, accepté d’apprendre, accepté l’effort.

Le geste d’écriture reste pour elle profondément humain et cathartique : on écrit pour sortir quelque chose de soi, pour donner forme à un trouble, une colère, une tendresse. Et si l’on veut que ce geste rencontre un jour un lecteur, il faut accepter sa part d’implacabilité : retravailler jusqu’à ce que le texte tienne, cibler les bons interlocuteurs, aller au-devant des autres, prendre des risques.

Écrire implacablement, chez Sophie Muffat-Méridol, ce n’est pas écraser le lecteur ni faire de la surenchère dramatique. C’est être implacable avec soi-même : avec sa paresse, ses illusions, ses fantasmes de facilité. C’est accepter que chaque phrase mérite mieux que sa première version. Et c’est croire, malgré tout, que ce travail acharné peut ouvrir une porte très concrète : celle d’une maison d’édition qui dira enfin oui.

Cette interview a été réalisée par Margaux Létang, aidée de Léa Ducourtioux et Rémy Sénart.

Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :

Si vous voulez apprendre à bien raconter, nous vous recommandons nos formations suivantes :