On accuse la « construction » d’étouffer la liberté des écrivains. Mais de la tragédie grecque à la pop culture moderne, la structure est le socle invisible qui rend l’art possible. Sans forme, pas de mémoire. Sans mémoire, pas d’histoires.

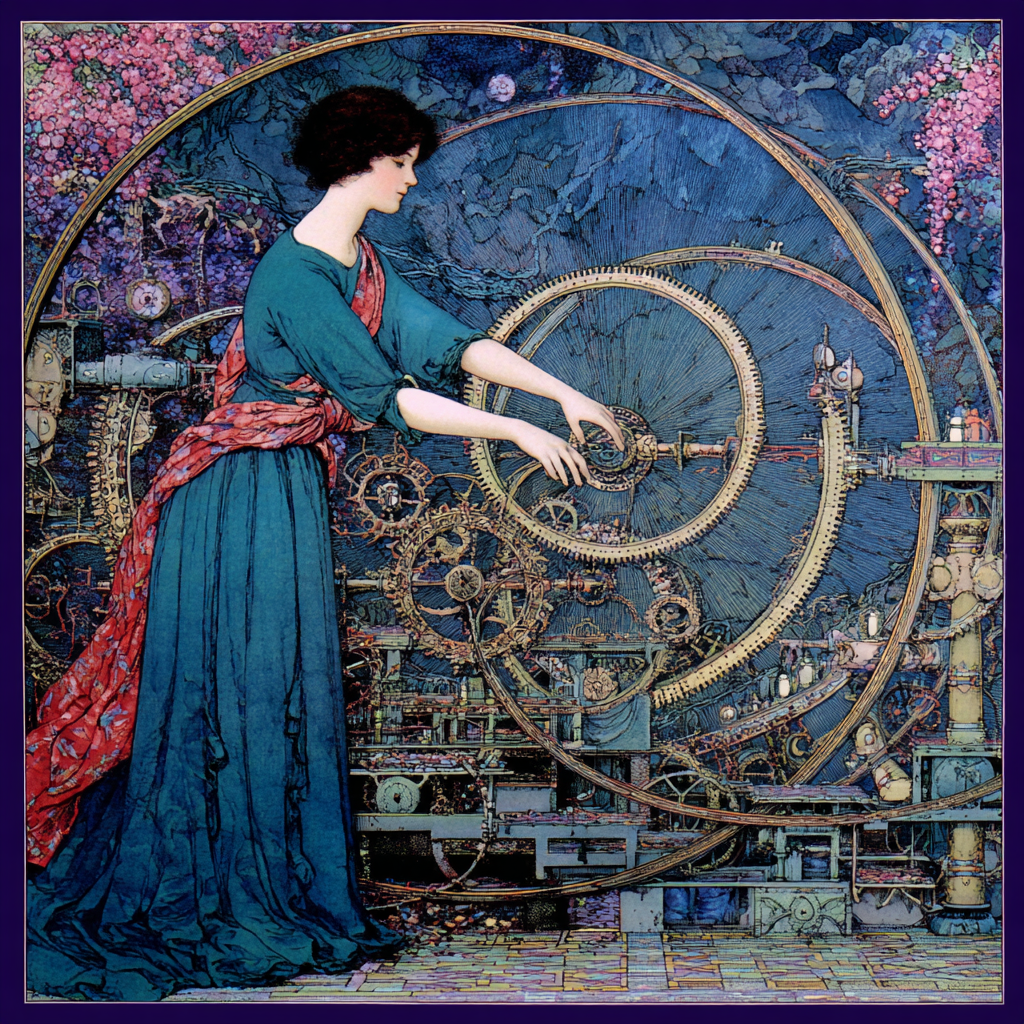

« Une bonne histoire est une histoire bien construite » : voilà une affirmation qui déclenche souvent des crispations. On imagine tout de suite une mécanique froide, une recette qui tuerait la créativité. On entend presque le bruit des engrenages broyant l’imaginaire. Pourtant, cette formule renvoie moins à une prescription dogmatique qu’à une constatation empirique : à travers les siècles et les cultures, les histoires qui nous bouleversent et qui survivent partagent des structures reconnaissables.

La vieille obsession : Aristote et l’unité de l’action

Dès le IVᵉ siècle avant notre ère, Aristote dans La Poétique pose les bases. Il ne dit pas qu’il « faut » écrire comme ceci ou comme cela. Il observe que les tragédies qui marquent, celles d’Eschyle, Sophocle ou Euripide, ont en commun une unité d’action, un enchaînement de causes et de conséquences qui mène à la catharsis. Pour Aristote, un collage d’épisodes fragmentaires et erratiques ne peut pas émouvoir durablement : il faut une forme, une progression.

Cet héritage irrigue encore aujourd’hui Hamlet, Macbeth, Phèdre, mais aussi des récits modernes comme Breaking Bad ou Parasite, qui reprennent à leur manière l’idée d’une montée implacable vers une révélation ou une chute.

Le mythe comme structure : Campbell, Jung et leurs héritiers

Au XXᵉ siècle, Joseph Campbell publie Le héros aux mille et un visages. Il n’invente pas un schéma à suivre : il cartographie ce que les mythes du monde entier ont en commun. Avec Jung et sa théorie des archétypes (le héros, le mentor, l’ombre, le trickster…), Campbell montre que les récits répondent à des fonctions psychiques universelles.

Hollywood s’en empare : George Lucas cite Campbell comme source majeure de Star Wars. Plus tard, Christopher Vogler vulgarise le « voyage du héros » dans Le guide du scénariste, manuel devenu incontournable dans les écoles de cinéma. Mais au-delà du blockbuster, ce modèle irrigue des récits aussi différents que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Black Panther ou Moana.

Hollywood s’en empare : George Lucas cite Campbell comme source majeure de Star Wars. Plus tard, Christopher Vogler vulgarise le « voyage du héros » dans Le guide du scénariste, manuel devenu incontournable dans les écoles de cinéma. Mais au-delà du blockbuster, ce modèle irrigue des récits aussi différents que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Black Panther ou Moana.

La critique fréquente est de croire que Campbell impose un moule unique. En réalité, il propose une boîte à outils symbolique : certains récits suivent le cycle, d’autres le fragmentent, d’autres encore le subvertissent.

Les structures modernes : Frye, Booker, Truby et la cartographie des genres

Northrop Frye, avec Anatomy of Criticism (1957), pousse l’analyse plus loin : il décrit les grands modes et mythes (tragique, comique, romantique, ironique) qui se répètent dans la littérature. Pour lui, la critique doit être une « science de la littérature », et les structures sont ses lois de gravité.

Christopher Booker, dans (2004), cartographie sept grands types d’histoires (la Quête, le Voyage et Retour, la Tragédie, la Renaissance, etc.), retrouvés des contes de Grimm à Tolkien, de Dickens à Pixar.

Ces archétypes ne réduisent pas la diversité des récits : ils montrent au contraire la richesse infinie des combinaisons possibles.

Enfin, John Truby, dans L’Anatomie du scénario (2007), replace le débat moral au cœur de la dramaturgie : un récit puissant est celui où le protagoniste est contraint d’affronter sa propre faiblesse et de transformer sa vision du monde. Breaking Bad ou The Godfather s’inscrivent dans cette lignée : des récits où la construction ne se limite pas à « début-milieu-fin », mais à un arc de transformation aussi psychologique qu’éthique.

De la tradition à l’expérimentation

L’argument souvent entendu est que « la construction » empêcherait la liberté et l’expérimentation. C’est une illusion. Les grands modernistes – Joyce, Woolf, Faulkner – connaissaient intimement les structures classiques qu’ils déconstruisaient. Le Ulysse de Joyce n’est pas une improvisation anarchique : c’est une réécriture méthodique de l’Odyssée. De même, les récits éclatés d’un David Lynch reposent toujours sur des motifs mythiques et des oppositions structurées.

Les structures ne brident pas : elles offrent un langage commun. Refuser la structure, c’est comme refuser la grammaire : vous pourrez balbutier un cri, mais pas composer une œuvre transmissible.

Œuvres contemporaines : l’héritage vivant

Regardons quelques exemples récents :

- Everything Everywhere All at Once (2022) : derrière son chaos multiversel, on retrouve une quête de réconciliation familiale, un motif universel identifié par Booker et Frye.

- Dune de Denis Villeneuve : adaptation moderne, mais profondément campbellienne dans son schéma initiatique.

- The Last of Us (2023) : jeu et série qui illustre le débat moral de Truby (peut-on sacrifier le monde pour sauver une enfant ?).

- One Piece : manga fleuve (la plus grosse vente de livres au monde depuis 25 ans) combine archétypes jungiens (le héros, le trickster, l’ombre) et structures d’aventures classiques, mais hybrides dans leur exécution.

Ces œuvres montrent que l’héritage des théoriciens irrigue non seulement les classiques, mais aussi la culture pop contemporaine et les récits les plus innovants.

La vraie liberté : choisir avec quoi on joue

En définitive, la structure n’est pas un carcan. C’est un héritage, une boîte à outils, une mémoire collective de ce qui a fonctionné pour émouvoir et transmettre. Refuser la structure, c’est confondre chaos et liberté. La véritable liberté consiste à choisir avec quoi on joue, à assumer que toute expérimentation a un cadre – fût-il celui qu’on choisit de briser.

Le vrai combat : soutenir toutes les formes de narration

Aujourd’hui, le cinéma d’auteur et l’édition indépendante traversent une crise profonde. Le meilleur moyen de les défendre n’est pas de s’opposer à ceux qui revendiquent une narration plus classique et grand public, mais de soutenir concrètement les démarches expérimentales : acheter leurs livres, aller voir leurs films, en parler, les recommander autour de vous.

Entrée de newsletter :

Si vous désirez vous lancer ou vous relancer dans l’écriture, nous vous recommandons nos formations suivantes :