On a fait du livre un totem intouchable, mais sans transmettre l’art de raconter. Résultat : une église magnifique mais vide. Et si la littérature n’était pas une religion mais un artisanat, à partager comme la cuisine ?

On marche à pas feutrés dans les bibliothèques. On baisse la voix devant les rayons. On salue le livre comme on salue une icône religieuse : révérence muette, aura de sacré. Mais une question s’impose : le livre est-il une œuvre vivante ou une relique poussiéreuse dans une église désertée ?

Le livre comme relique religieuse

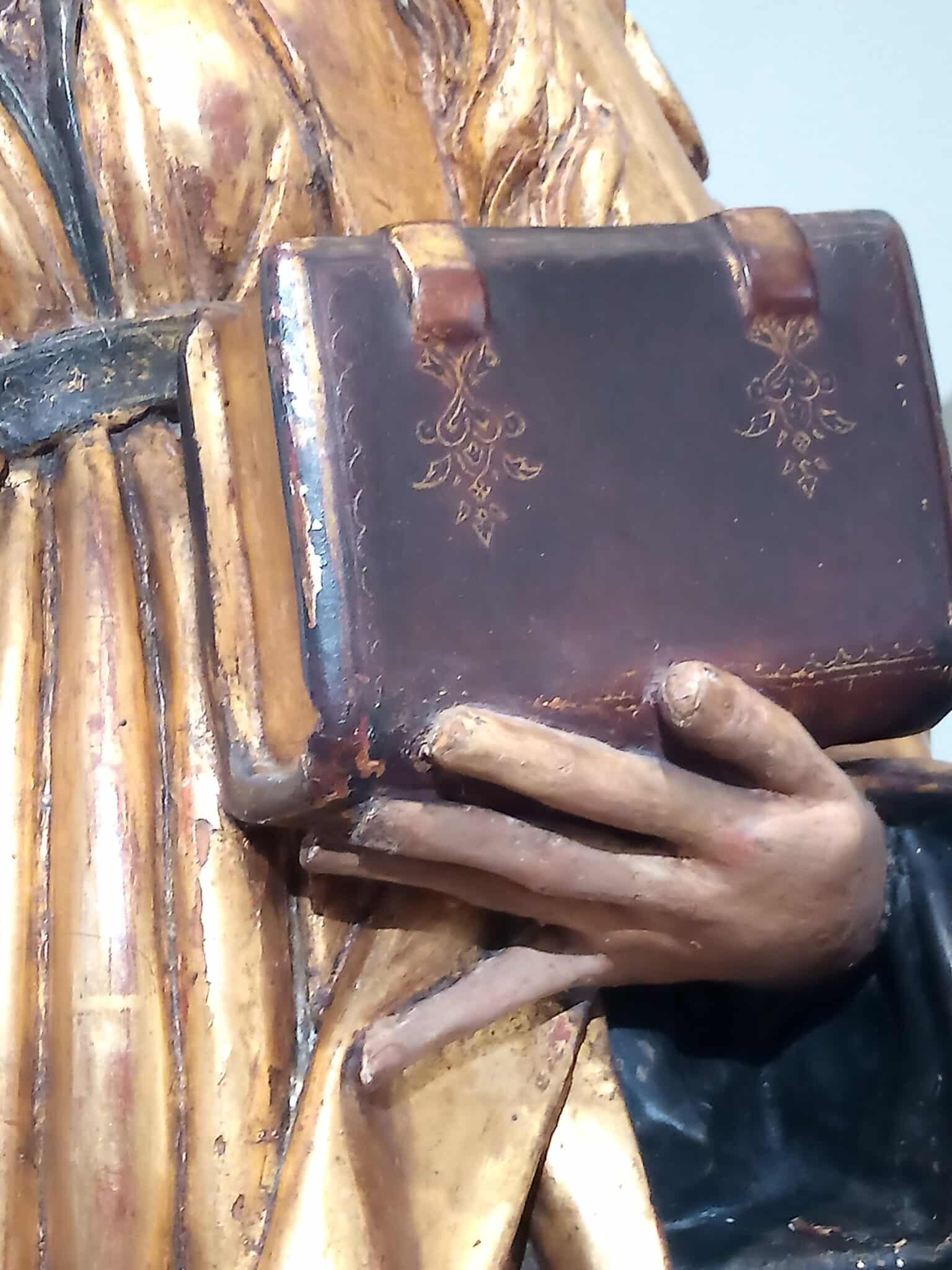

Historiquement, le livre a été l’objet de culte par excellence. Les tables de la Loi, la Bible, le Coran, la Torah : autant d’écritures sacrées tenues hors de portée des mains profanes. On lisait peu, on écoutait les prêtres. Le texte appartenait à Dieu, puis à ceux qui parlaient en son nom.

Ironie de l’histoire : l’imprimerie de Gutenberg a fait tomber le texte de l’autel, mais nous avons gardé le réflexe d’y voir une idole. Un roman peut être médiocre, mais un livre reste “noble” par essence. Il a droit à la révérence. On brûle des films ou des jeux vidéo, mais on protège les livres — même les pires — au nom d’une sacralité héritée.

Le livre inaccessible, puis sacralisé par rareté

Le livre a longtemps été rare, coûteux, réservé à une élite. Sa valeur provenait de sa rareté matérielle, non de son contenu. Comme les reliques médiévales, le texte valait par sa rareté autant que par son sens. On a entretenu cette illusion : si c’est dans un livre, c’est sérieux.

Mais que faire aujourd’hui, quand chaque jour des milliers de nouveaux titres s’impriment, se vendent, se noient dans l’océan numérique ? Nous vivons dans la profanation permanente du livre : il n’est plus rare, il est jetable. D’où cette crispation nostalgique : protéger l’objet comme une statue renversée de son piédestal.

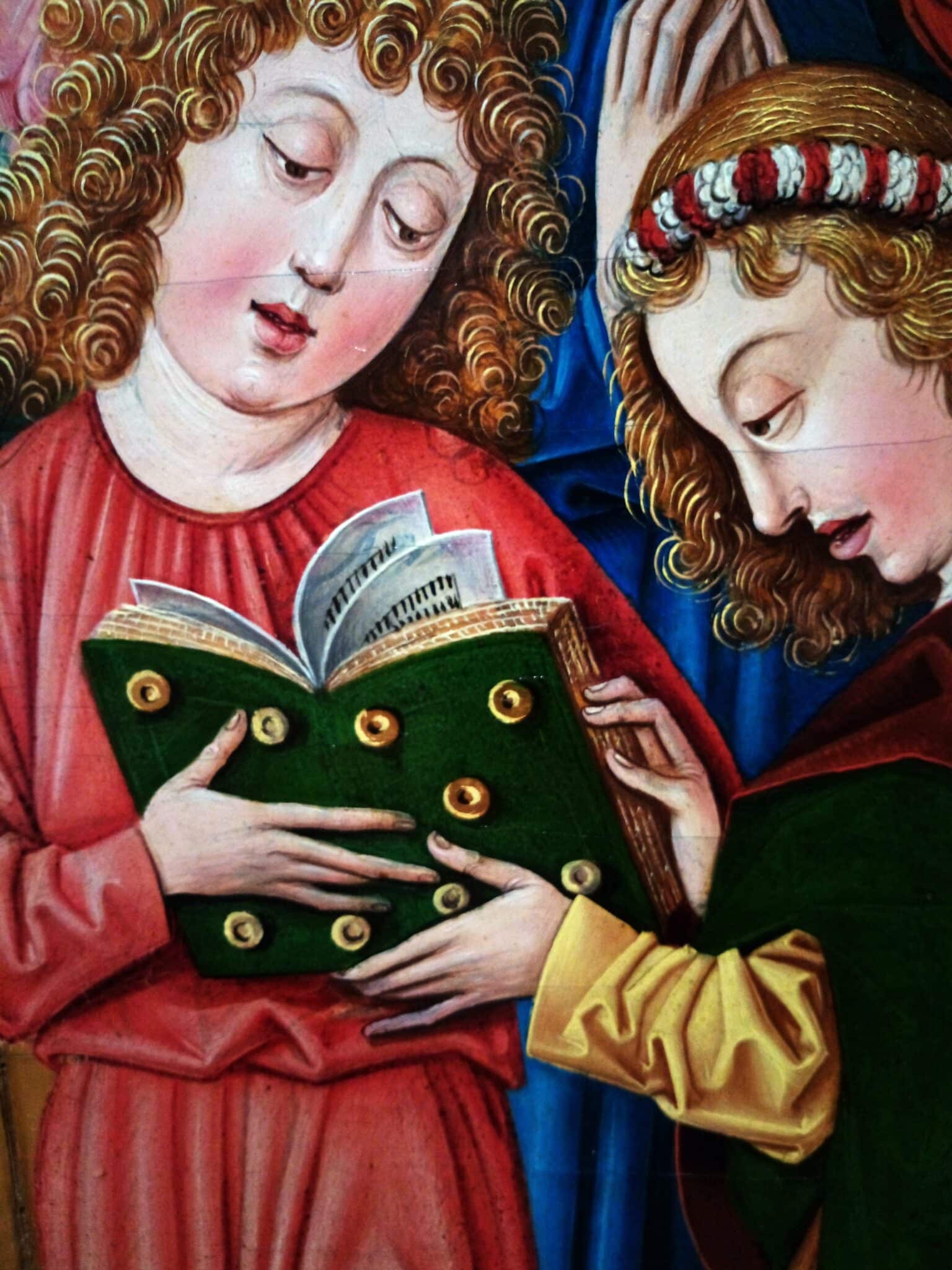

Sainte Catherine (détail) sculpture en Tilleul Allemagne du sud fin XVème

La théorie postmoderne française : le culte du vide

Le XXᵉ siècle français a ajouté une couche paradoxale. Barthes, Derrida, Deleuze, Foucault ont déconstruit l’auteur, la narration, la structure. Leur message : “il n’y a plus d’histoire, plus de sujet, plus de centre”. Résultat : la narration a été reléguée au rang de distraction mineure. Le livre devait être “au-delà du récit”, au-delà de la narration — bref, il devait être pur signe, pur jeu de langage.

C’était brillant, corrosif, parfois salutaire. Mais l’effet secondaire est cruel : dans un pays qui ne formait déjà pas ses écrivains aux techniques narratives, on a fini par ériger l’ignorance en méthode. Pendant que les Américains développaient le creative writing, nous avons préféré le dogme : “la narration est vulgaire, la littérature commence quand il n’y a plus d’histoire”.

La France, pays sans école de narration

Regardons les faits. On enseigne Racine et Hugo. On demande aux élèves de commenter, de disséquer, de réciter. Mais qui enseigne encore à construire une intrigue ? à façonner un personnage ? à doser une tension dramatique ?

Nulle part dans le système éducatif français. Comme si la narration était un art impur, une pratique indigne du temple scolaire. Ironie féroce : on vénère le Livre, mais on méprise l’acte d’écrire. Comme si la cuisine devait être sacrée mais que personne n’avait le droit d’apprendre à faire une omelette.

Le bon sens de Northrop Frye : le livre comme artisanat

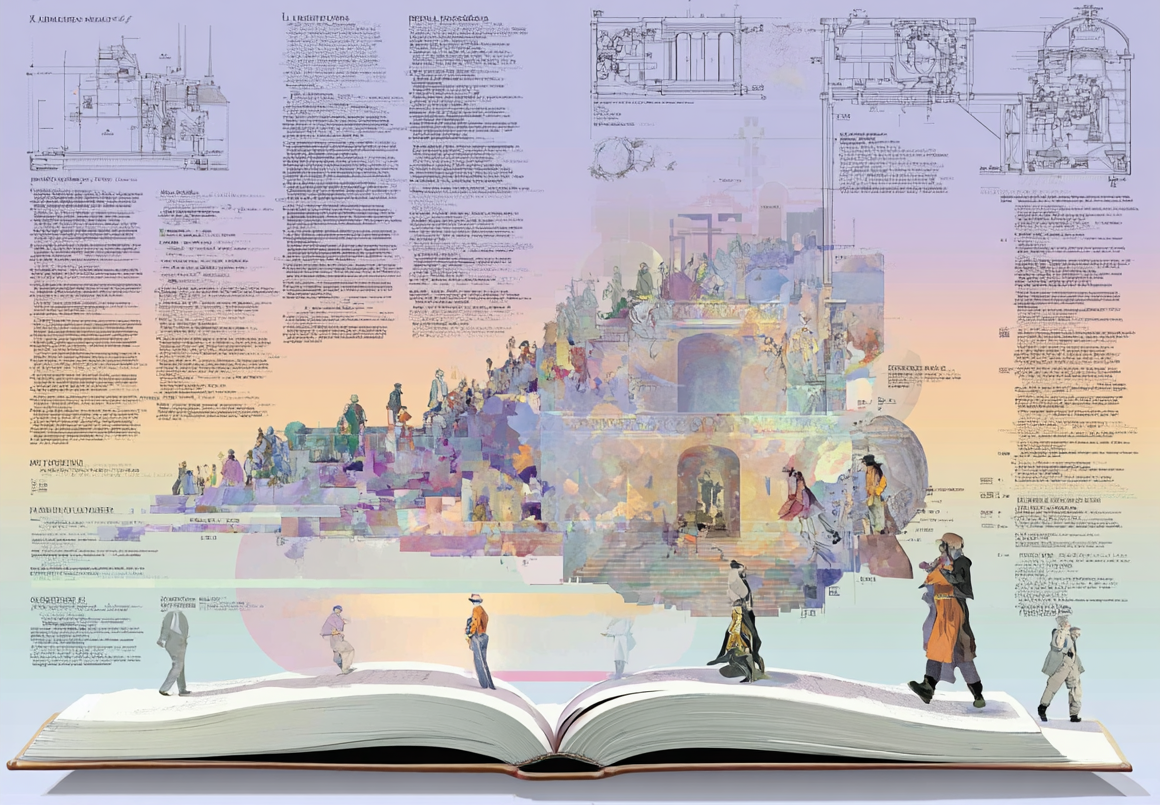

Heureusement, des voix lucides existent. Northrop Frye écrivait dans Anatomie de la critique que les récits sont des “structures fondamentales de l’imaginaire humain”, aussi nécessaires que l’air que l’on respire. Pas de mystère, pas de transcendance, pas de fétiche : des outils, des formes, des codes qui traversent les âges et se réinventent.

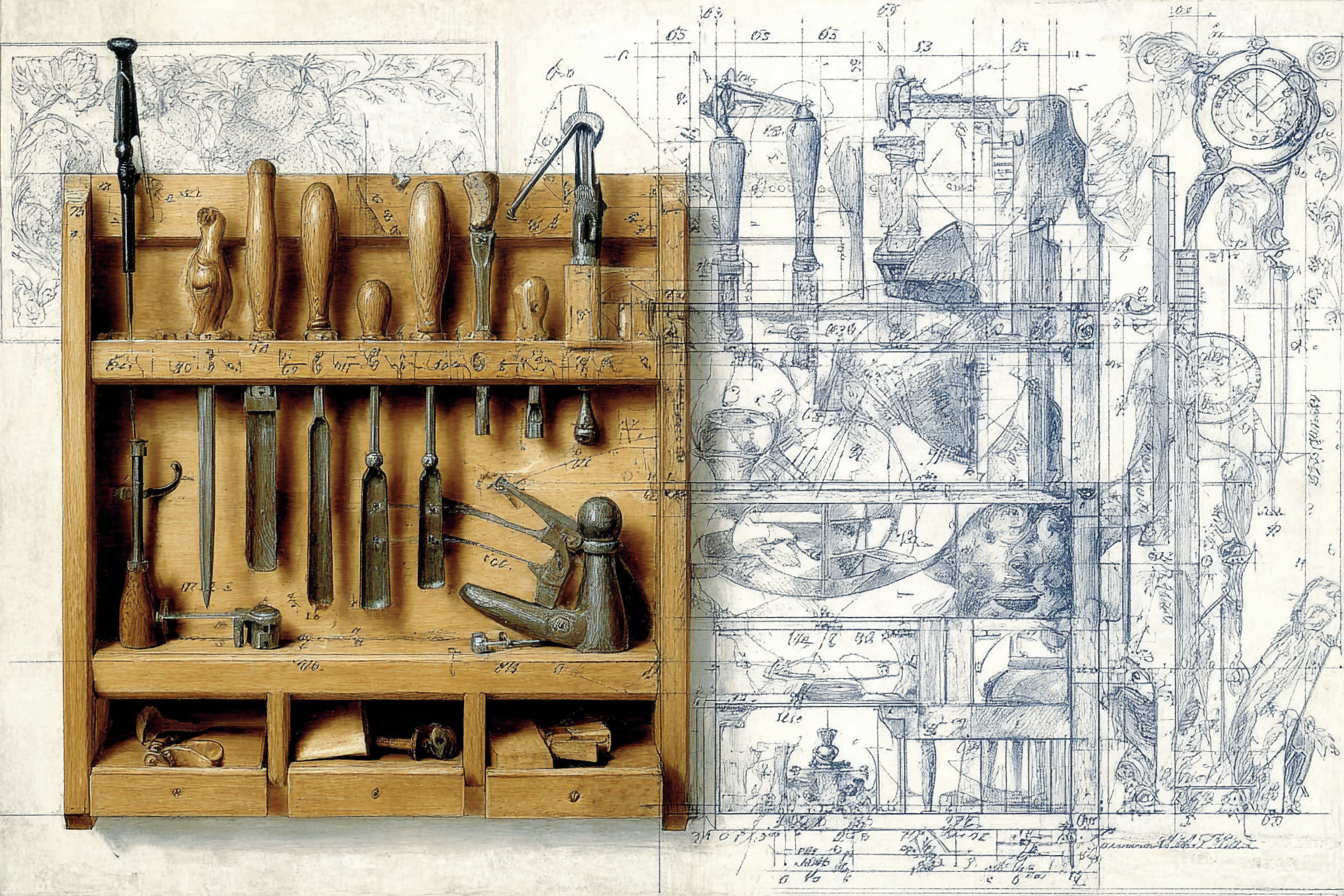

C’est cela le bon sens : voir le livre non comme un sanctuaire intouchable, mais comme un atelier. La littérature, c’est du bois travaillé, de la pâte pétrie, du métal forgé. Elle a ses techniques, ses gestes, ses tours de main. Comme la cuisine ou la menuiserie, elle s’apprend et se transmet.

Le risque d’une église vide

Si nous continuons à sacraliser le livre tout en refusant d’en enseigner l’artisanat, nous transformons la littérature en cathédrale vide. Belle façade, vitraux éclatants, mais plus personne à l’intérieur. Les fidèles s’en vont vers les séries, les jeux vidéo, les récits populaires — là où la narration continue de battre.

La vraie menace, ce n’est pas Netflix, ni TikTok, ni l’IA. La vraie menace, c’est d’abandonner l’enseignement de la narration, de refuser de transmettre les gestes d’écriture. Un livre sacré mais vide est pire qu’un livre populaire mais vivant.

Conclusion : de la sacralité au vivant

Alors, pourquoi le livre est-il sacré ? Parce qu’il fut longtemps rare, religieux, inaccessible. Parce qu’on a confondu l’objet et l’expérience, la relique et la vie. Mais la sacralité ne nourrit pas, elle étouffe.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un rapport apaisé et artisanal au livre. Ni fétiche, ni gadget. Comme la cuisine : on peut goûter, apprendre, transmettre, réinventer.

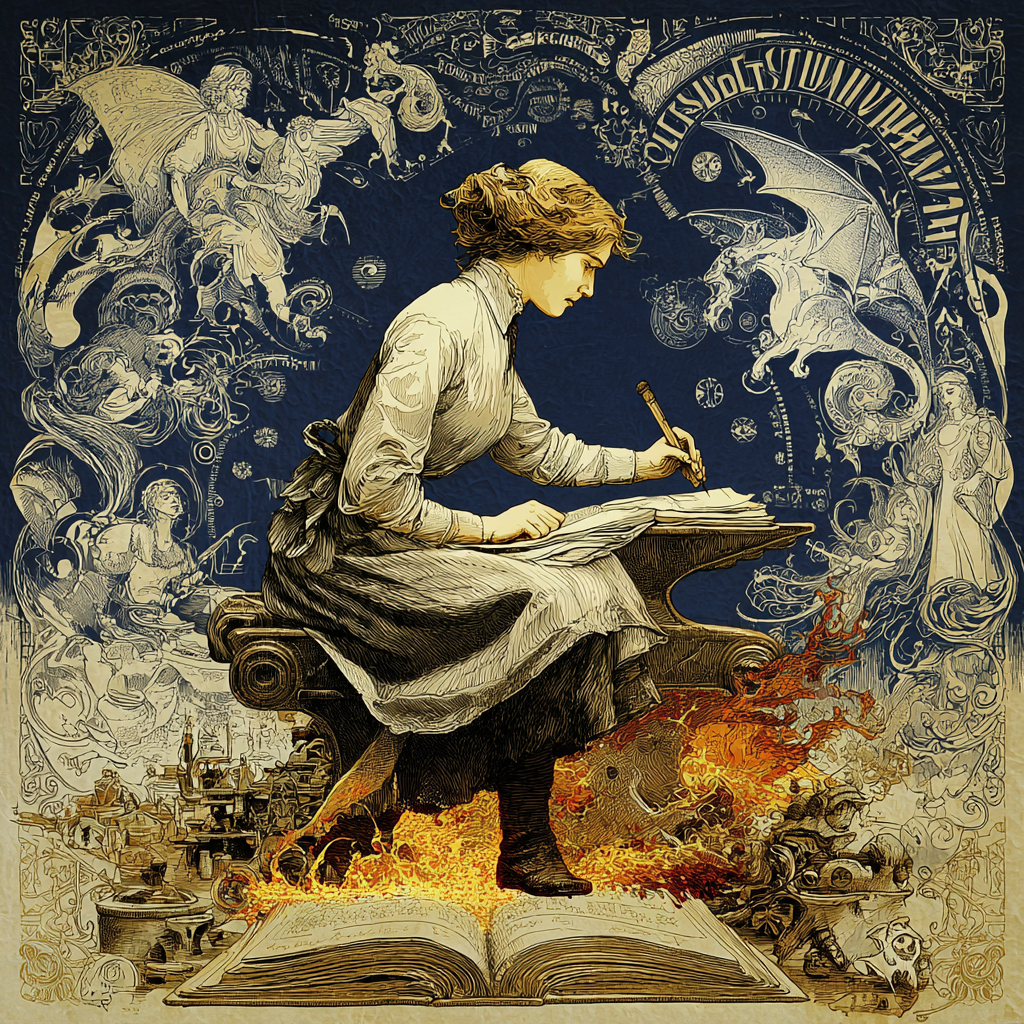

La littérature ne doit pas rester une église vide. Elle doit redevenir un atelier, un lieu de partage et de transmission. C’est là que réside son vrai sacré : dans le geste, dans la voix, dans l’histoire vivante qui passe d’un corps à un autre.

Si vous désirez vous lancer dans l’écriture, nous vous recommandons nos formations suivantes :