On ne raconte pas seulement pour passer le temps. On raconte pour ne pas le perdre. La narration n’est pas qu’un divertissement. C’est une technologie mentale. Une boussole primitive. Un antidote à l’oubli.

Ce n’est pas qu’une métaphore. C’est une caractéristique de l’humanité.

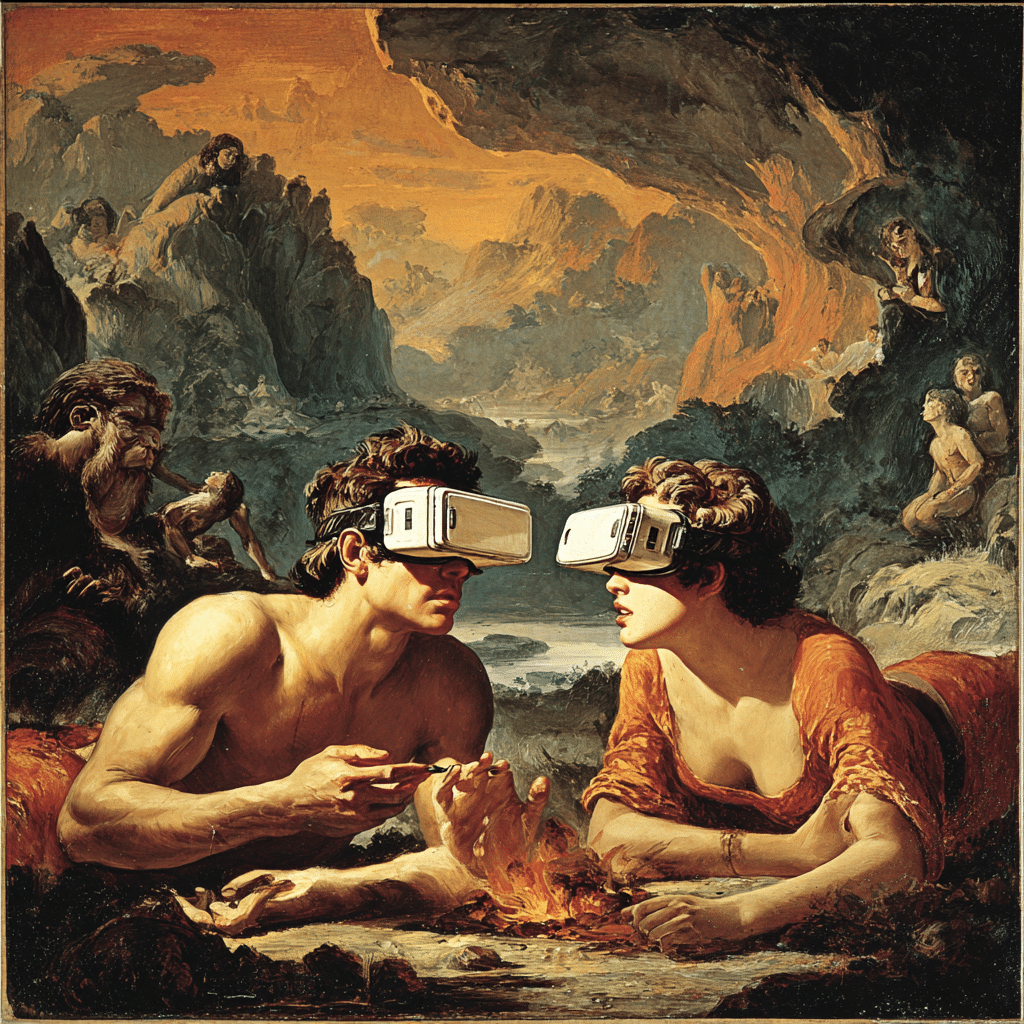

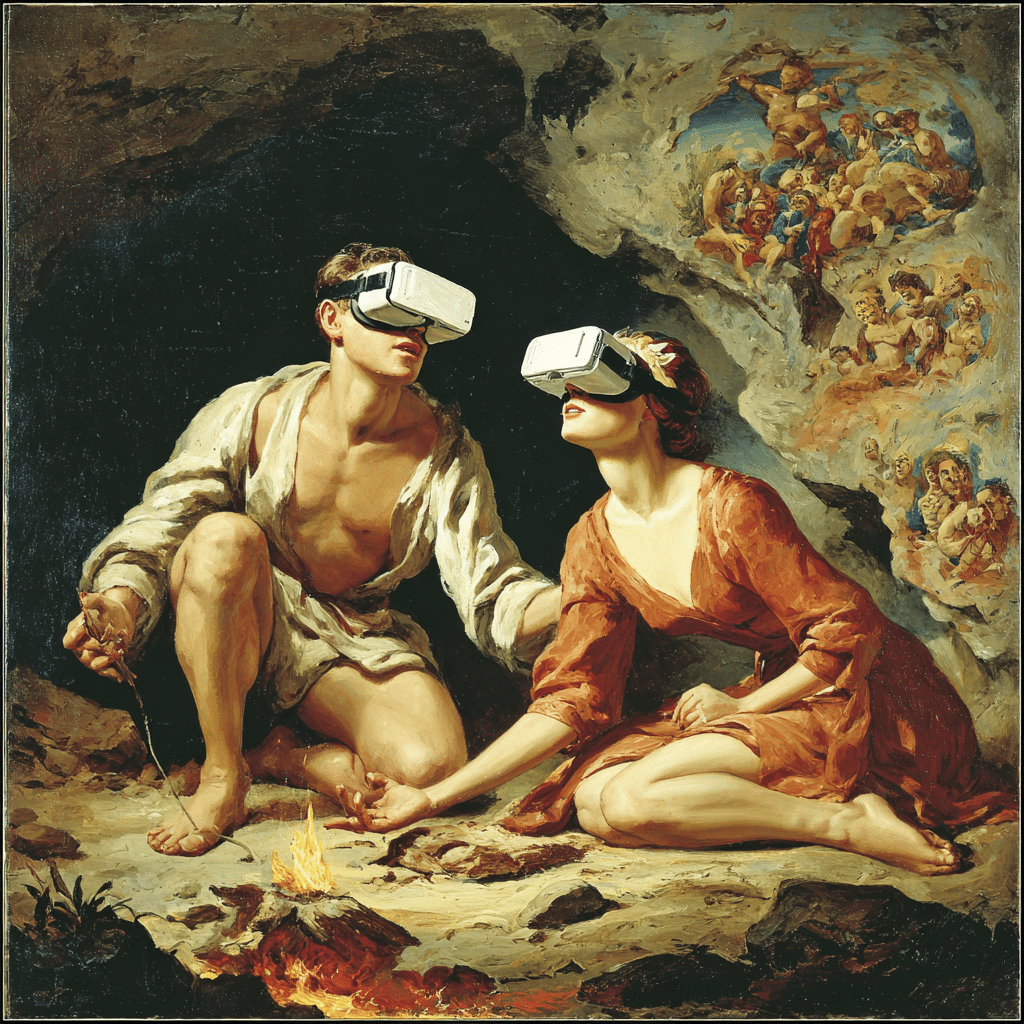

Avec le feu, la fiction

L’humanité ne commence pas avec la roue, ni même avec le feu. Elle commence avec la narration.

Avant l’agriculture, avant l’écriture, l’homo sapiens se distingue de ses cousins primates par une faculté unique : raconter ce qui n’existe pas.

Il invente des esprits de la forêt, les origines du vent, un sens à la mort. Il raconte pour survivre, pour transmettre, pour ordonner le chaos sensoriel du monde.

» L’esprit humain est un processeur d’histoires, pas un processeur logique. « — Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal (2012)

Une origine préhistorique et vitale

Les premières narrations connues ne sont pas des textes écrits : ce sont l’oralité et des images. Les fresques de Lascaux (17 000 ans) ne sont pas de l’art décoratif, mais des histoires en images, avec tension, structure et enjeu.

Bien avant la littérature, il y a le geste narratif performatif : le mythe dit, et ce disant, agit. Il structure la réalité avant de la décrire.

Pourquoi les corbeaux n’ont pas inventé Netflix

Les corbeaux sont futés. Les dauphins coopératifs. Les pieuvres adaptables. Mais aucune espèce n’a développé de fiction mimétique.

Pourquoi ? Parce que raconter suppose un saut contre-factuel :

« Et si… ? » « Il était une fois… » « Imaginez que… »

Cette capacité à simuler mentalement des mondes hypothétiques est la racine de la planification, de l’anticipation morale, de la stratégie sociale. Autrement dit, de la civilisation.

« Les histoires sont le ciment de la vie en société. » — Gottschall

Le récit comme simulateur émotionnel

Chaque histoire est un simulateur de survie. Un individu confronté à une crise doit agir, changer ou mourir. C’est une expérience virtuelle.

Les neurosciences le confirment : lire un récit active les mêmes zones du cerveau que vivre la situation. Le conte est un entraînement à la vie.

Les chasseurs-cueilleurs n’avaient pas besoin de schémas PowerPoint :

» Laissez-moi vous raconter comment mon frère est mort – et ce que j’ai appris. «

Et cette histoire, transmise au bon moment, sauvait des vies.

Raconter, c’est donner forme au chaos

Une histoire impose trois choses :

- une intention,

- un conflit,

- une résolution (même tragique).

La narration présente un monde lisible. Les actes ont un sens. L’homme est acteur de son destin.

C’est pourquoi toutes les civilisations ont produit leurs grands récits :

La Genèse. Gilgamesh. Les Vedas. L’Iliade. Le Coran. Les Métamorphoses.

Tous ces textes répondent aux mêmes questions : qu’est-ce qu’un humain? une faute? un monde? une justice ?

Le retour du tribal : fiction contre faits

Aujourd’hui, les histoires saturent notre quotidien. Publicités, podcasts, médias, réseaux sociaux : tout se pense en termes narratifs.

Ce n’est pas une mode. C’est un retour à l’oralité rituelle, au feu tribal autour duquel on partage l’invisible.

La logique froide ne convainc plus. La fiction, elle, touche encore.

» La fiction semble être plus efficace que les faits pour changer les croyances. » – Gottschall

Raconter, c’est résister à la dissolution du sens

L’humain privé de récit n’est pas plus rationnel. Il est désorienté. Il perd le fil, se déconstruit et devient nihiliste et anomique.

Ce n’est pas l’information brute qui soigne, mais la mise en tension symbolique. Répéter, structurer, mettre en forme : c’est la médecine du langage.

» L’homme est l’animal chimérique qui n’est pas encore fixé de manière stable » Nietzsche, Le Gai savoir, Par delà le bien et le mal.

Mais pour promettre, encore faut-il savoir raconter.

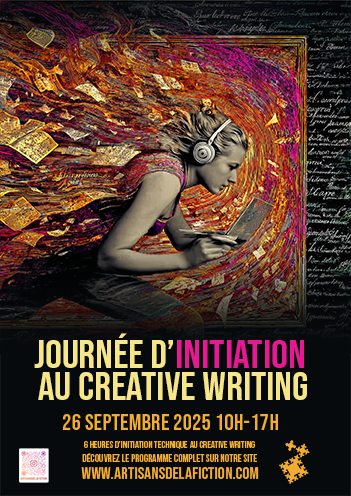

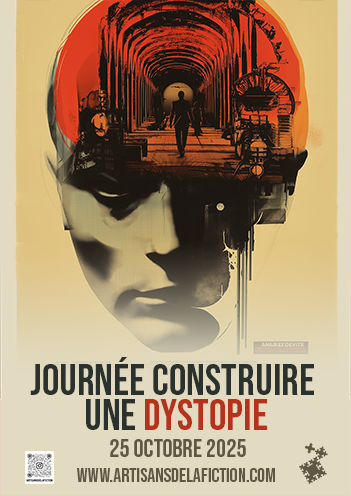

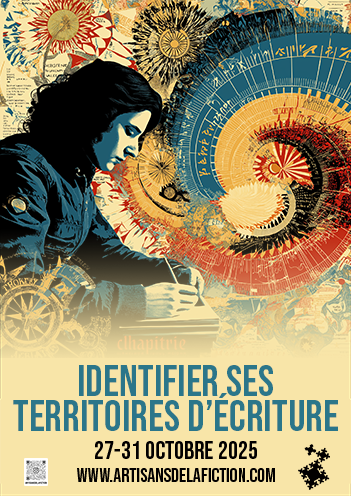

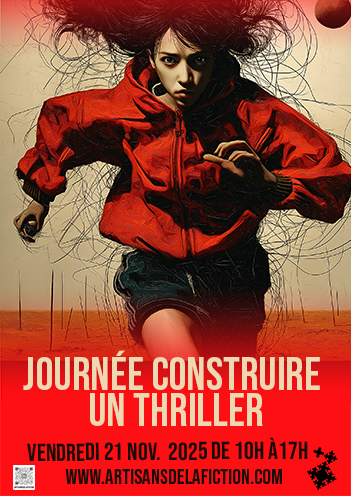

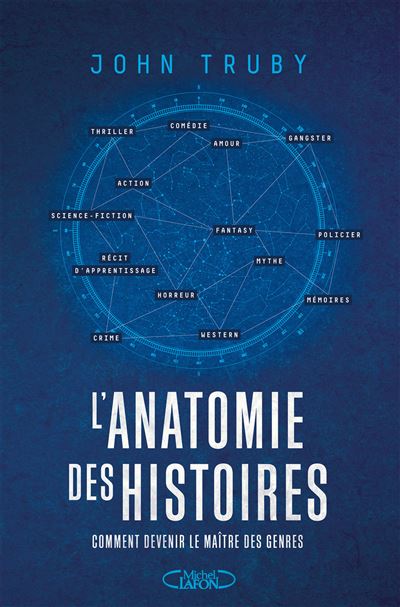

Si vous désirez vous lancer ou vous relancer dans l’écriture, nous vous recommandons nos formations suivantes :