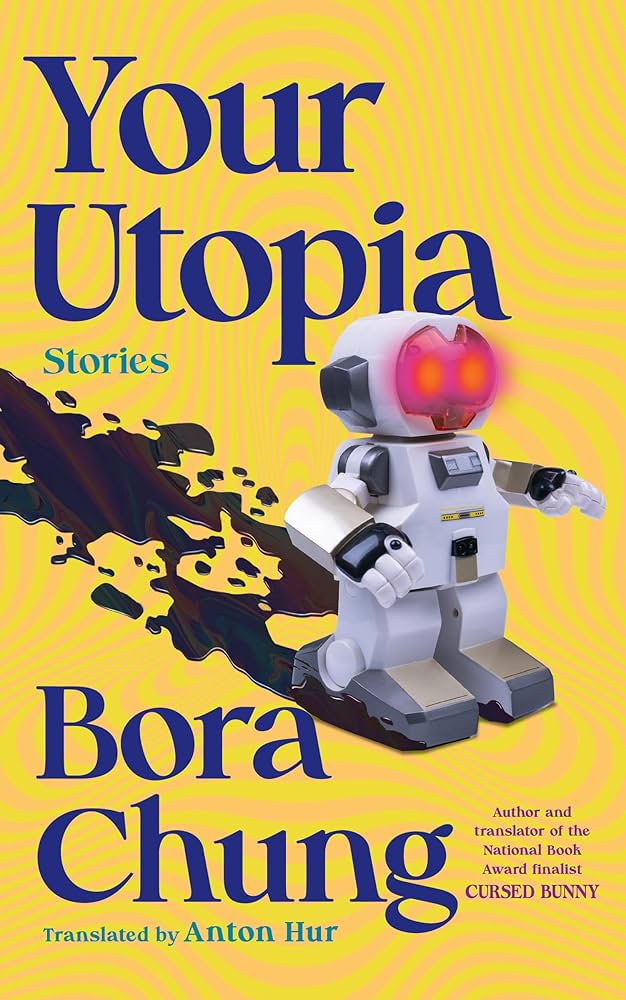

À l’écart du grand roman occidental, Bora Chung travaille à mains nues sur les formes brèves, les contours du conte, les rémanences folkloriques. Elle réinvente le politique en s’ancrant dans l’archaïque.

- Le conte comme structure universelle et outil critique

« Toutes les cultures ont leurs contes populaires », affirme Bora Chung dès les premières minutes de son entretien pour les Artisans de la Fiction. En théoricienne intuitive, elle formule ici un constat fondamental que Northrop Frye a systématisé dans Anatomy of Criticism : les contes ne sont pas des histoires simples, mais des structures narratives récurrentes qui donnent forme à l’imaginaire collectif. Ils sont le squelette mythique sur lequel se greffe toute production fictionnelle.

Bora Chung mobilise consciemment cette puissance de forme. Elle parle d’« outil émotionnel efficace ». Ce que Frye nomme le mythe d’automne (le récit de chute, de perte, de malédiction) prend chez elle la forme d’un conte fantastique contemporain, où le merveilleux est intégré au quotidien pour mieux dénoncer les violences réelles. La forme du conte permet à ses lecteurs d’entrer en terrain connu, mais d’être déstabilisés par les détournements.

Bora Chung mobilise consciemment cette puissance de forme. Elle parle d’« outil émotionnel efficace ». Ce que Frye nomme le mythe d’automne (le récit de chute, de perte, de malédiction) prend chez elle la forme d’un conte fantastique contemporain, où le merveilleux est intégré au quotidien pour mieux dénoncer les violences réelles. La forme du conte permet à ses lecteurs d’entrer en terrain connu, mais d’être déstabilisés par les détournements.

« J’utilise cette forme pour transmettre autre chose. […] Mes lecteurs, même non coréens, s’y sentent à l’aise, mais trouvent quelque chose d’inattendu dans le contenu. »

- Une pragmatique de l’efficacité narrative

Chung rejoint Frye lorsqu’elle affirme que « ce n’est pas ce que tu racontes, mais comment tu le racontes ». Le conte offre un cadre réduit, tendu, symbolique. Cette structure restreinte oblige à la densité narrative, à la concentration du sens, à une expressivité dépouillée :

« Les textes anciens étaient très courts. Le papier coûtait cher. On avait une ou deux phrases pour dire quelque chose de très étrange. Et c’était de l’histoire. »

On comprend alors pourquoi Cicatrices (dans Lapin Maudit) peut contenir l’équivalent d’un roman entier en une trentaine de pages. Le conte, chez Bora Chung, est compression poétique et coup de poing narratif.

- L’imaginaire collectif comme répertoire politique

Formée aux littératures slaves, grande lectrice de contes russes, polonais, coréens, Bora Chung a accès à un stock archaïque de motifs, de figures et de structures. Mais là où Frye théorise une logique mythique stable, Chung injecte du désordre et de la révolte :

« Je voulais que l’enfant survive et revienne tuer tous les monstres. »

Là où les contes traditionnels confortent l’ordre, elle les retourne contre les violences systémiques du patriarcat, de l’État, de la famille biologique. Elle en dévoile la charge subversive latente. Elle parle « à travers le conte », mais aussi « contre les structures qu’il a longtemps servi ».

- Une voix d’auteur hybride et modeste

À la question : comment construisez-vous vos recueils ? Bora Chung répond sans posture :

« J’écrivais une nouvelle par mois. J’en ai 150. Mon éditeur en a choisi 10. »

Pourtant, à travers cet empilement de fragments, elle compose peu à peu une voix reconnaissable, un territoire narra

tif, une pensée incarnée. À l’image du Samguk yusa, qu’elle cite avec enthousiasme, elle collecte, recompose, transmet. Le conte devient une archéologie du présent.

« Quand j’étais étudiante, j’ai découvert que tous les livres d’histoire médiévale comportaient des histoires bizarres. Et j’adore ça. »

- Le conte comme mémoire et comme forme d’avenir

Comme Frye, Chung voit dans le conte une structure perpétuelle. Mais là où Frye cherche à décrire le répertoire, Chung le réactive. Son travail se situe au carrefour de l’intime et du politique, de l’archaïque et du contemporain, du réel et du dérègle.

« Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, dit-elle. Mais ce qui est nouveau, c’est la façon dont vous le racontez. »

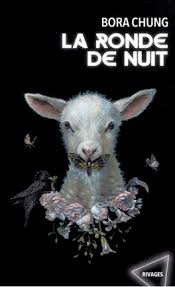

C’est toute la force de Lapin Maudit, La ronde de nuit, ou de Red Sword : transformer la mémoire narrative collective en outil de désorganisation féconde.

Si vous désirez immerger vos lecteurs dans vos histoires, nous vous recommandons nos formations suivantes :