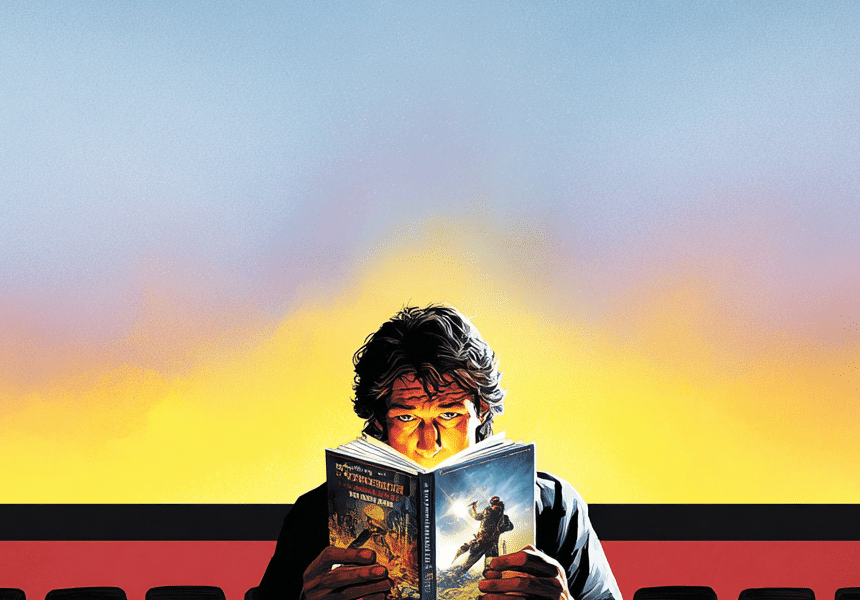

Le roman de voyage est mort. Tué par les stories Instagram, les photos au drone et les écrivains qui ne se remettent jamais en question. Mais un autre périple est possible : celui où le narrateur se perd — et ne revient jamais intact.

« Un personnage n’est intéressant que s’il revient du voyage changé. Sinon, il n’a fait que du tourisme. »

1. L’écrivain voyageur : mythe, modèle… ou imposture ?

Dans l’imaginaire collectif, l’écrivain voyageur a tout pour fasciner : il part loin, il écrit dans des carnets en cuir, il rapporte des sagesses oubliées, des mots étranges et des anecdotes gorgées de sable et d’exotisme. Il est libre. Il est seul. Il est légitime.

C’est beau. Mais c’est un problème.

Parce que ce fantasme repose souvent sur une asymétrie radicale entre celui qui regarde et ce qu’il regarde. Le monde devient décor. Le voyage devient un alibi. L’écriture se déguise en spéléologie de surface. Et l’on oublie que voyager n’est pas voir : c’est se laisser voir. Se laisser bouleverser. Se laisser changer.

2. Le vrai voyage est un effondrement

Écrire le voyage n’a de sens que si le voyage fait vaciller le narrateur.

Regardez Les Voyages de Gulliver de Swift : sous le masque du récit d’aventures, tout est satire. Gulliver se perd dans un monde grotesque — mais c’est sa propre société qu’il apprend à haïr. Il revient. Il vomit les humains.

Même logique dans Les Lettres persanes de Montesquieu : deux voyageurs persans en Europe décrivent nos mœurs — et c’est toute l’arrogance occidentale qui s’effondre sous leurs observations. Le récit de voyage devient miroir déformant et critique radicale.

Dans les deux cas, le narrateur se découvre étranger à lui-même.

« Le voyage transforme le regard, ou il ne sert à rien. »

3. Ce que Truby nous apprend : changer ou échouer

Dans L’anatomie du scénario, John Truby insiste : « le personnage principal doit être contraint de se transformer intérieurement. » Il ne suffit pas qu’il traverse l’Afrique, la Sibérie ou un désert mental : ce qui compte, c’est le prix du voyage.

Écrire un voyage, c’est donc écrire une transformation morale.

Un glissement.

Un abandon.

C’est pour ça qu’un bon roman de voyage n’est jamais linéaire.

Il est circulaire ou spiralé : le héros revient, mais il n’est plus le même.

Sinon, il n’a fait que du tourisme narratif.

4. Écriture et déplacement : pas besoin de visa

Soyons clairs : il n’est pas nécessaire de traverser l’océan pour écrire un grand récit de voyage. Il suffit de se décaler. De quitter l’endroit mental où l’on vit.

On peut voyager à 10 km de chez soi. On peut voyager dans l’enfance, dans la honte, dans une langue étrangère. L’essentiel est d’accepter de s’abandonner au récit. D’en sortir tremblant.

Un grand roman de voyage ne raconte pas ce que vous avez vu. Il raconte ce que vous avez dû renier pour voir autrement.

5. Conseils aux apprentis narrateurs

- Ne partez pas en voyage pour écrire. Écrivez ce qui vous a résisté dans le voyage.

- Fuyez les clichés d’exotisme. Vous n’écrivez pas pour illustrer une carte postale.

- Choisissez un narrateur naïf, faussement naïf ou aveuglé. Plus il découvre tard, plus c’est puissant.

- Construisez la transformation en actes. Ce n’est pas ce que le narrateur dit qui compte. C’est ce qu’il apprend à taire.

Lisez Swift, Montesquieu, Kapuściński, Cendrars, Olga Tokarczuk ou Jean Rolin. Tous racontent autre chose que le voyage : ils racontent le changement.

Si vous désirez vous lancer dans l’écriture, nous vous recommandons nos formations suivantes :