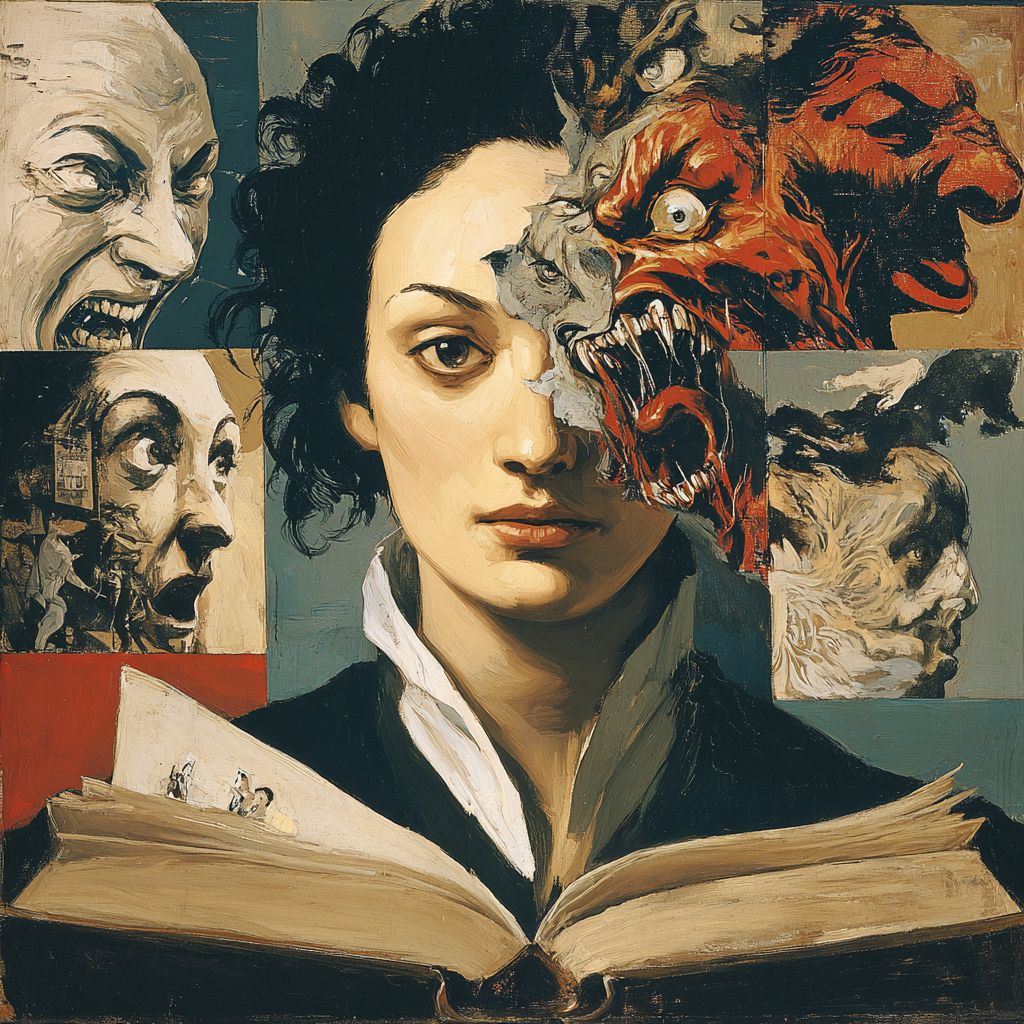

On accuse souvent l’horreur d’être malsaine, violente, vulgaire. Mais c’est faux : c’est le genre le plus sincère. Il ne cache rien : ni le sang, ni la honte, ni la vérité. Et si on aime avoir peur, c’est parce qu’au fond, on aime regarder la vie sans filtre.

« L’horreur est une danse : elle cherche la porte secrète de la pièce où vous vivez à votre niveau le plus primitif. »

— Stephen King, Danse Macabre

Pourquoi cherche-t-on à avoir peur ?

Pourquoi payer pour être mal à l’aise, pour frissonner, pour regarder des corps se tordre ou des esprits basculer ?

La réponse est simple et vertigineuse : parce que la peur nous relie à la vie.

Et parce que, dans le territoire de l’horreur, se joue un rituel très ancien : une confrontation avec ce que nous refoulons — la mort, le désir, la honte, la perte.

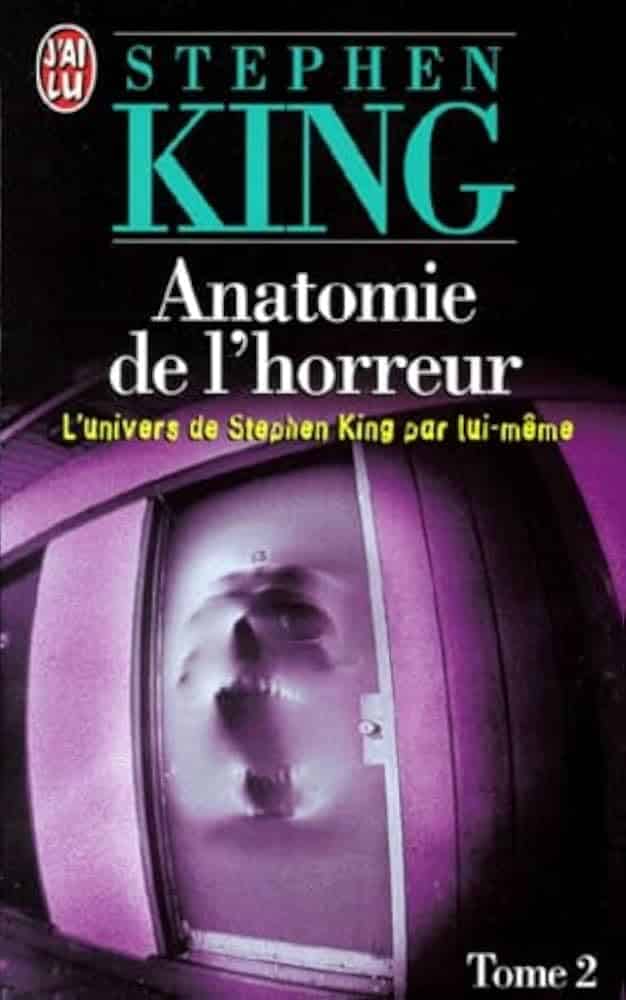

Stephen King : la mécanique du frisson

Dans Danse Macabre, Stephen King pose la question essentielle : pourquoi aimons-nous payer pour être effrayés ?

Il distingue trois niveaux d’expérience : la terreur, l’horreur, la révulsion.

- La terreur, la plus noble, repose sur l’attente, la suggestion, le bruit derrière la porte.

- L’horreur, c’est la révélation, la confrontation directe avec le monstre.

- La révulsion, c’est le choc viscéral : le corps déformé, le sang, la putréfaction.

« Le bon récit d’horreur trouvera la porte secrète de la pièce où vous croyiez être seul. » — Stephen King

Mais King n’est pas un simple technicien du choc.

Il fait de l’horreur un outil de connaissance : le monstre, écrit-il, est la métaphore de nos peurs collectives.

Dans Shining, le démon, c’est la violence domestique.

Dans Ça, c’est la peur de l’enfance et de l’oubli.

Dans Carrie, c’est la honte du corps féminin et le fanatisme social.

L’horreur selon King est politique — mais sans discours.

Elle travaille dans le sous-texte, dans cette zone où se mêlent le mythe, le cauchemar et la pulsion.

Le monstre comme structure dramatique : la lecture de John Truby

John Truby, dans L’anatomie des histoires / The Anatomy of Story, ne parle pas de vampires ni de démons, mais de désir inconscient.

Là où King danse, Truby dissèque.

Pour lui, toute histoire repose sur une contradiction interne : le héros croit vouloir quelque chose, mais a besoin d’autre chose.

Et c’est dans cet écart que l’horreur prospère.

Prenons Alien.

Le monstre n’est pas seulement une créature : c’est la matérialisation d’une angoisse — la peur du corps féminin, du viol, de la gestation.

Chaque bond du xénomorphe met à nu la part du héros (et du spectateur) qui refuse la vulnérabilité.

« L’horreur est une structure morale : elle teste le personnage, elle révèle ses manques. » — Truby

Dans la logique de Truby, l’horreur est donc une mise à l’épreuve éthique.

Le protagoniste ne doit pas seulement survivre : il doit choisir.

Regarder ou détourner les yeux, fuir ou affronter, sauver ou sacrifier.

Le climax horrifique, c’est le moment où l’âme se révèle — ou se décompose.

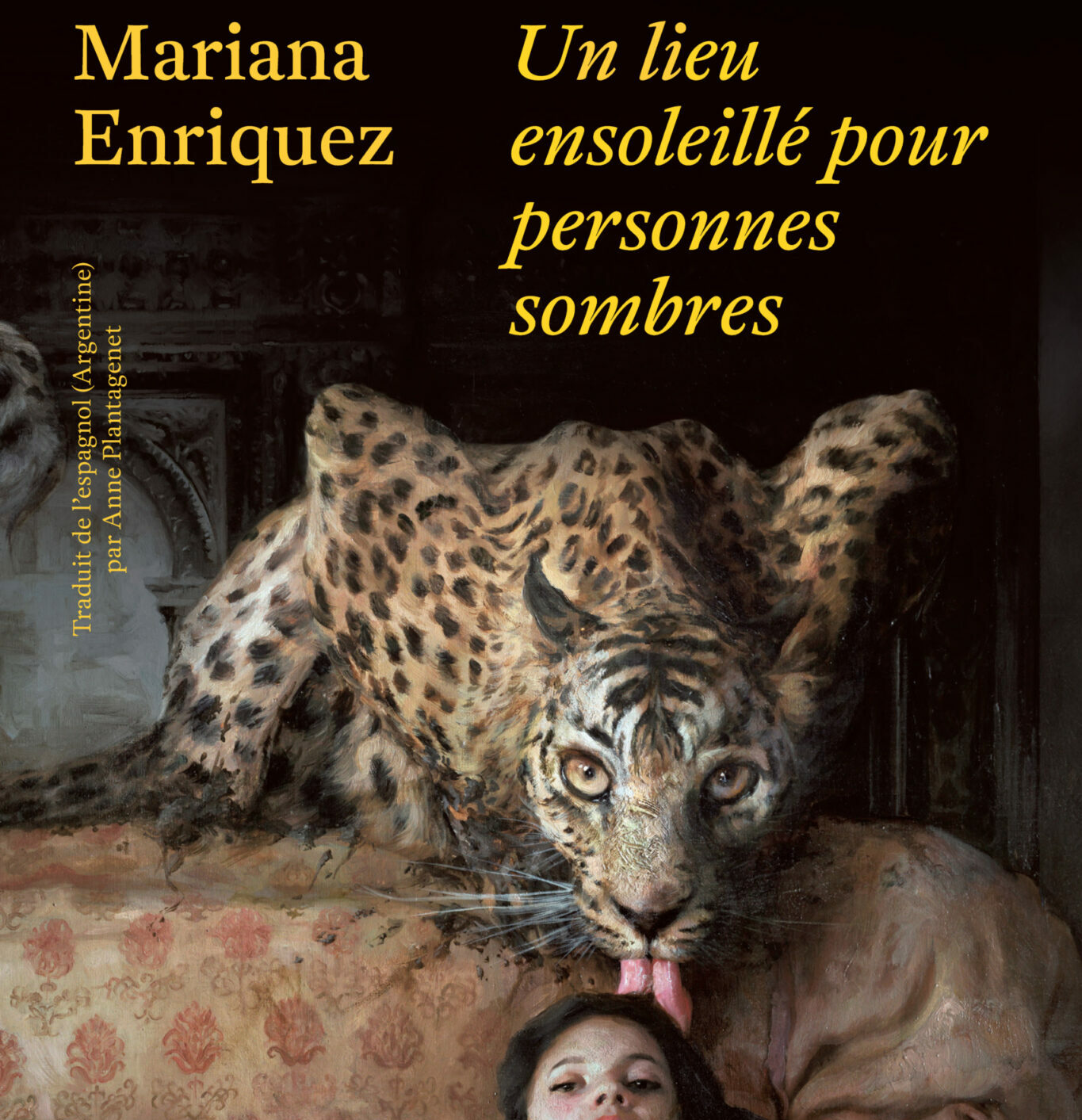

Mariana Enriquez : la peur comme mémoire

« Ce qui fait peur, ce n’est pas l’imaginaire. C’est la réalité. » — Mariana Enriquez

Chez l’autrice argentine Mariana Enriquez, l’horreur devient sociale.

Elle déplace le genre du cimetière vers le trottoir.

Dans Ce que nous avons perdu dans le feu (Las cosas que perdimos en el fuego), les fantômes rôdent dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, hantés par la dictature et la misère.

L’horreur n’est plus un exorcisme du surnaturel : c’est une autopsie du réel.

Ses monstres sont des corps de femmes brûlées, des adolescents disparus, des enfants maudits par la pauvreté.

Là où King met en scène la peur intime, Enriquez révèle l’horreur systémique.

Son geste est proche de celui que Linda Badley nomme body horror writing : une écriture de la chair, de la mémoire traumatique, où la terreur n’est pas symbolique mais somatique.

Lire Enriquez, c’est sentir l’angoisse des murs, la sueur des ruelles, le fantôme des disparus sous les pavés.

Ce que nous cherchons vraiment dans la peur

Les théoriciens comme Noël Carroll l’ont montré : le paradoxe du genre horrifique, c’est que nous sommes attirés par ce qui nous répugne.

Mais ce n’est pas un paradoxe moral, c’est une pulsion cognitive.

Nous voulons comprendre le danger pour mieux le dompter.

La peur, comme le dit Truby, est un moteur dramatique : elle pousse à l’action, à la découverte, à la transformation.

L’horreur, au fond, est une expérience de lucidité.

Elle nous apprend que la normalité n’existe pas.

Elle révèle que le monstre, c’est l’humanité quand elle cesse de se regarder.

« Le monstre est un miroir. L’horreur, une manière de se reconnaître. »

Cette reconnaissance a une valeur cathartique :

King le dit dès l’ouverture de Danse Macabre — l’horreur travaille “sur deux niveaux” : celui du gross-out, et celui de la danse.

Cette danse, c’est celle du vivant autour du tombeau, du rire nerveux après le cri.

L’horreur comme art de la vérité

Dans la perspective du Routledge Companion to Science Fiction, le genre horrifique n’est pas un sous-produit de la peur, mais un champ d’étude du réel.

Comme la science-fiction interroge la rationalité, l’horreur interroge les limites de l’humain :

la chair, le langage, la morale, le collectif.

Chaque époque produit les monstres qu’elle mérite :

- les vampires de la décadence victorienne,

- les zombies du capitalisme,

- les spectres de la dictature.

L’horreur raconte l’effondrement, mais aussi la survie.

Et c’est pourquoi nous l’aimons : elle nous apprend à trembler sans mourir, à regarder le gouffre sans tomber.

« L’horreur n’est pas la fin de l’humanité.

C’est sa conscience. »

Si vous désirez vous lancer dans l’écriture d’histoires nous vous recommandons nos formations suivantes :