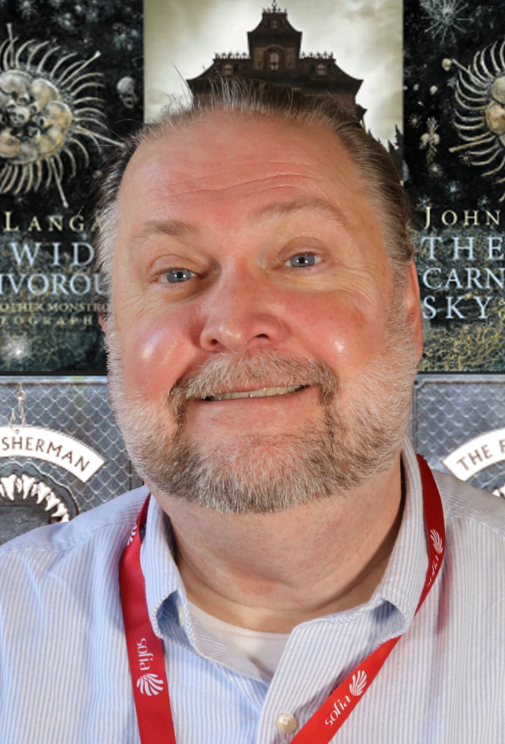

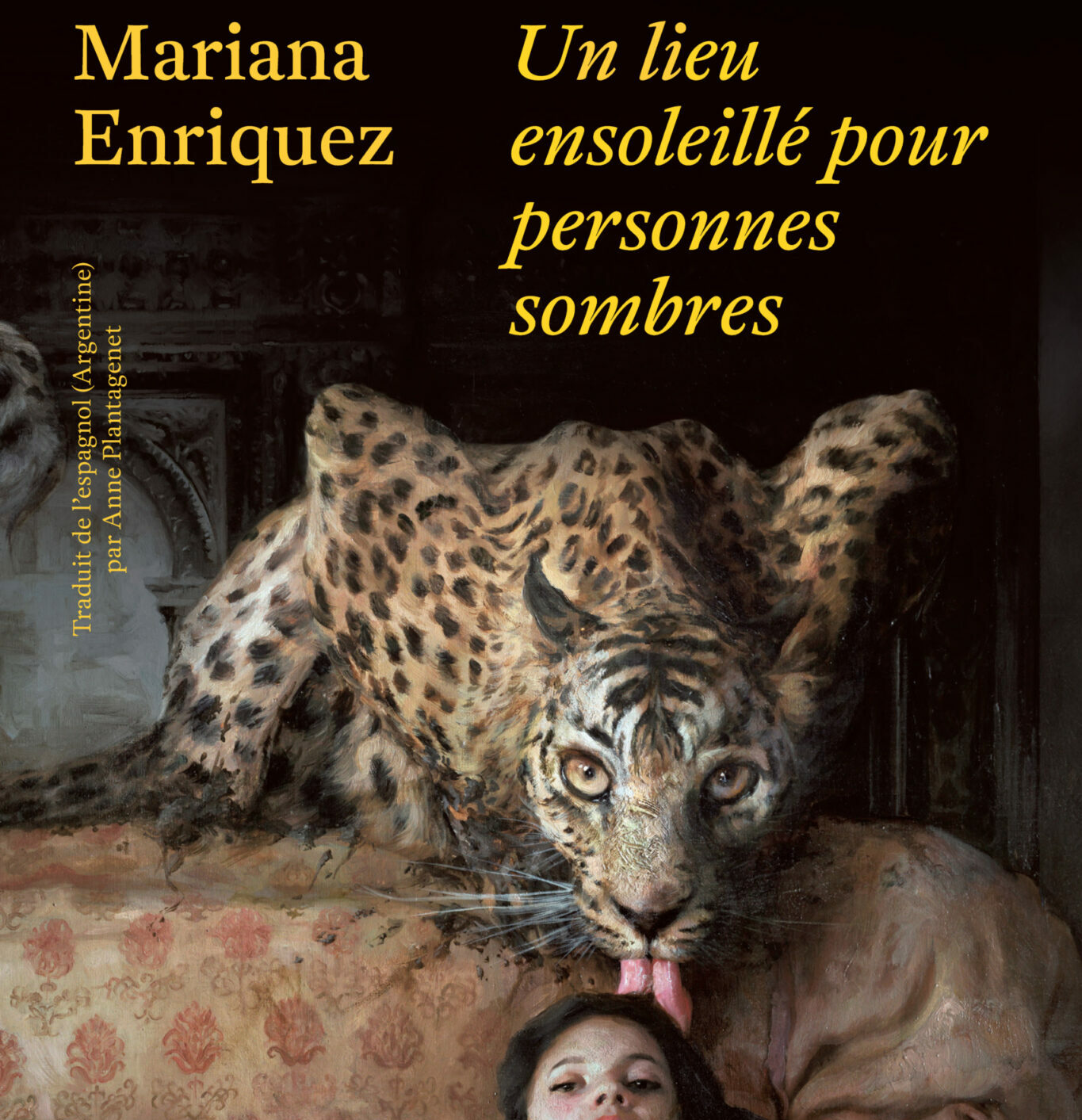

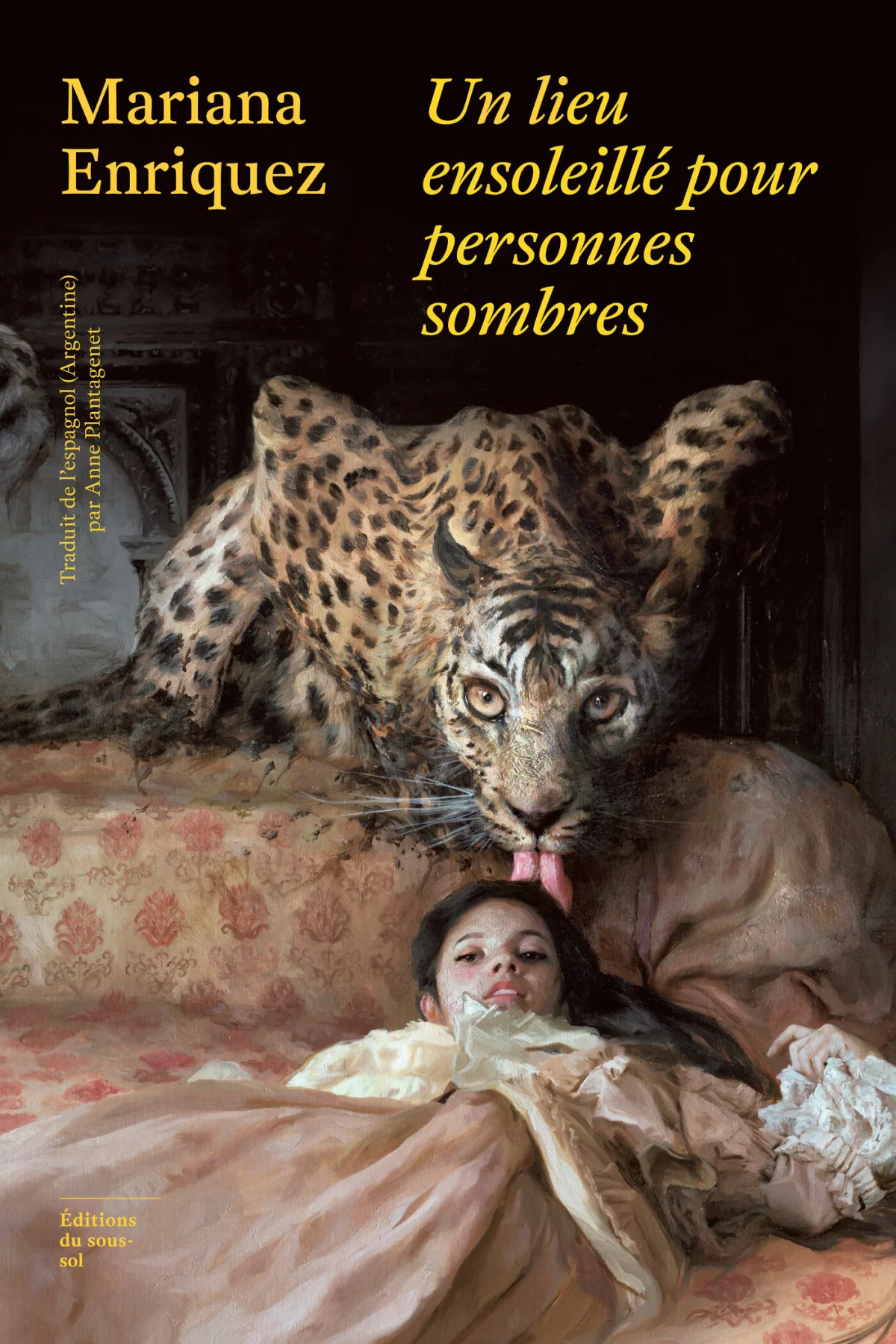

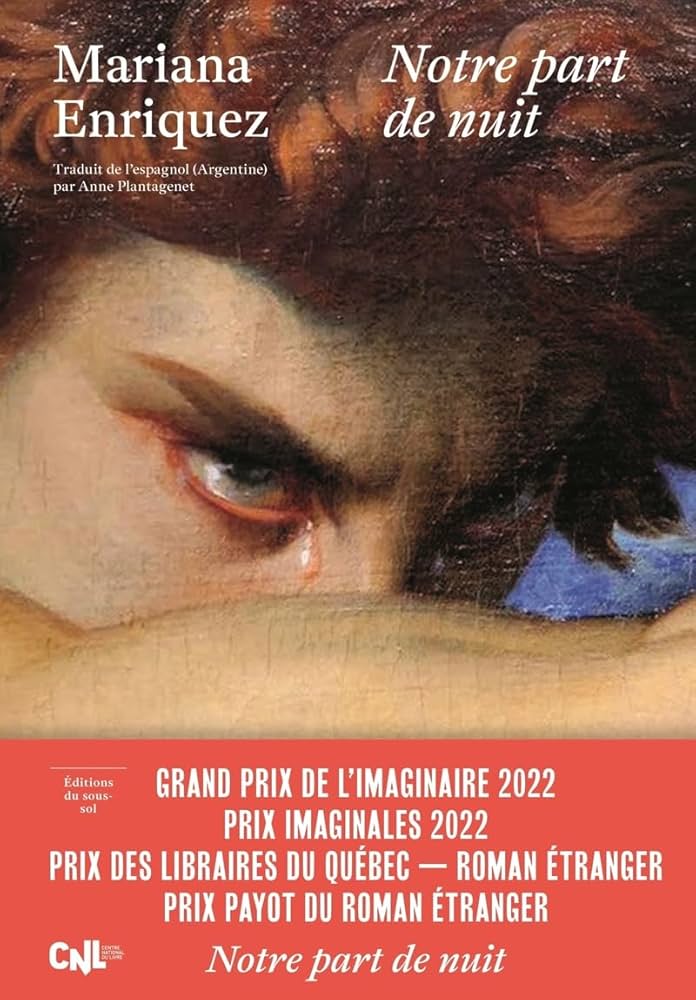

Dans cette interview radicale, Mariana Enriquez pulvérise les clichés sur la littérature de genre, la nouvelle, et l’horreur. Elle parle de Borges, des fantômes, du rythme, de l’intelligence artificielle et de ce que ça veut dire, aujourd’hui, d’écrire pour rester vivant.

Une chirurgienne de la nouvelle

Mariana Enriquez ne corrige pas ses textes. Elle les opère. Elle coupe. Elle jette. Elle recolle.

« C’est plus brutal que de la correction. Je travaille par chirurgie. Je trouve les morceaux de corps qui vont ensemble, je les assemble, et je recouds. »

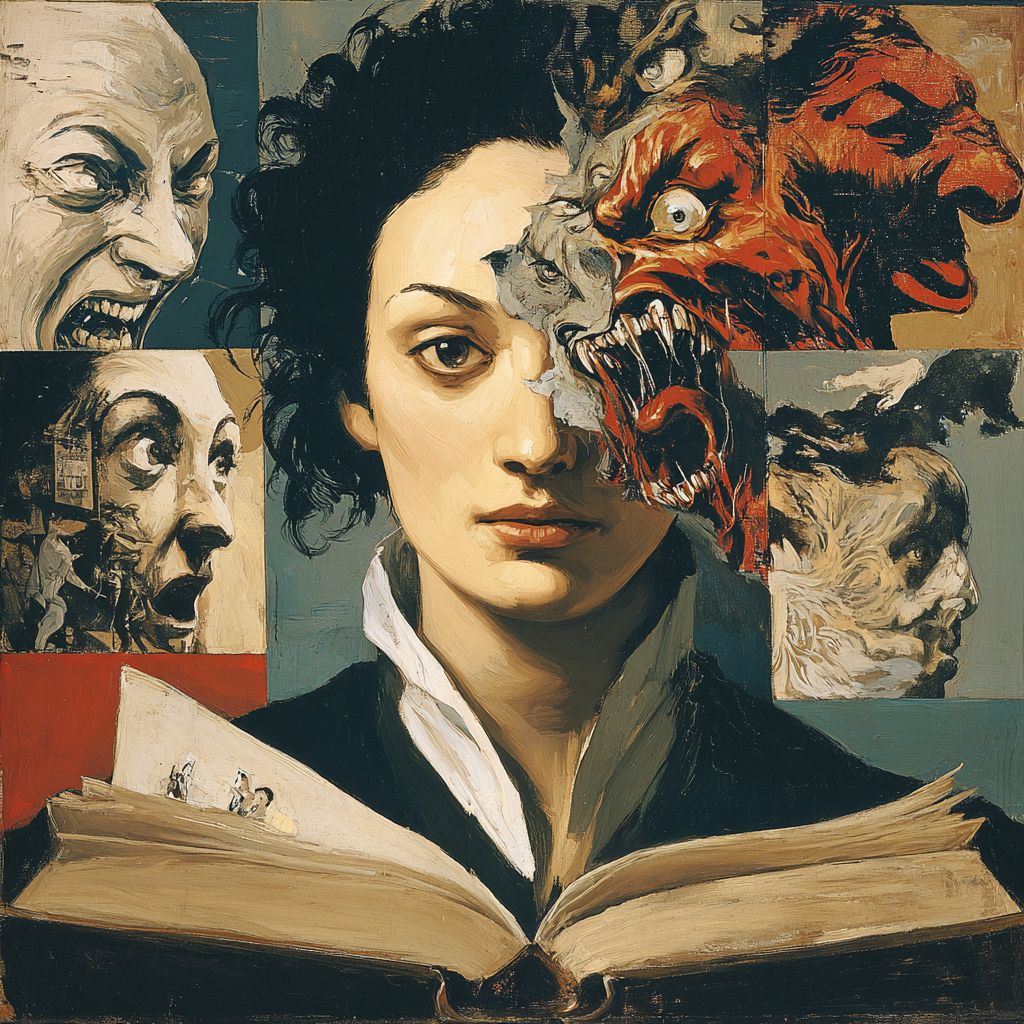

Ce qu’elle appelle “Frankenstein” est l’image parfaite de sa méthode : une composition organique, rapiécée mais cohérente, qui donne vie à une forme inédite.

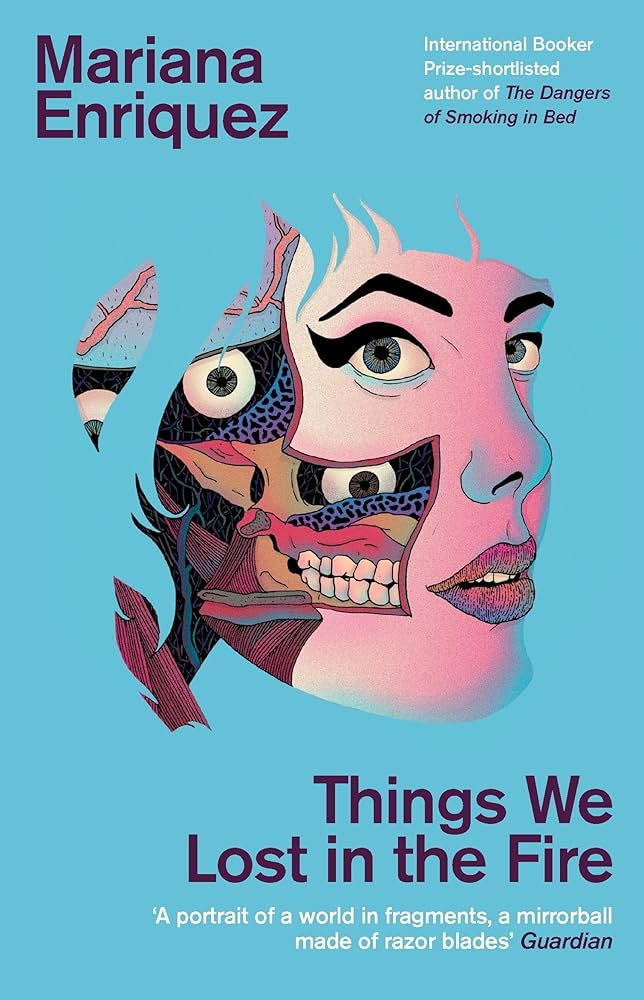

Pour Mariana Enriquez, la nouvelle n’est pas un embryon de roman, c’est un genre à part entière. Un art de la condensation, où l’idée et l’atmosphère valent plus que la progression dramatique.

« Un roman, c’est une histoire avec des personnages. Une nouvelle, c’est une idée. L’image vient souvent en premier. Une situation. Une sensation. Et à partir de là, j’écris. »

Elle revendique son héritage argentin, et notamment celui de Borges, maître des labyrinthes mentaux et des intrigues fulgurantes. Même si elle prend ses distances avec lui sur la question du roman, elle garde son goût pour la densité, le symbolique, l’invisible.

L’horreur comme genre populaire et politique

Contrairement à tant d’intellectuels européens qui regardent de haut les littératures de genre, Mariana Enriquez y voit un espace de jeu, de liberté et de réflexion politique.

« J’adore le genre. Parce que c’est de la littérature populaire. Parce qu’il pose des limites. Et parce que ces limites nous obligent à être inventifs. »

Elle cite les maisons hantées, les châteaux gothiques… mais détourne les codes. Une maison hantée peut se cacher derrière un pavillon ensoleillé. Un fantôme peut surgir d’un paysage de carte postale.

Ce n’est pas le lieu qui fait le monstre, c’est l’interprétation.

Et surtout, le genre permet une forme de critique sociale déguisée.

« L’horreur, c’est souvent un maître cruel dans son château, un monstre qu’on ostracise, une société qui marginalise. L’horreur parle d’inégalités, de domination, de peur. »

Dans ses nouvelles, le surnaturel surgit là où la violence sociale est la plus vive : dans les ruelles de Buenos Aires, les hôpitaux psychiatriques, les souvenirs d’enfance hantés.

Les fantômes ne consolent pas : ils inquiètent

Mariana Enriquez ne croit pas aux fantômes comme présence réconfortante.

« Si les fantômes sont les âmes des morts, pourquoi ont-ils l’air si effrayants ? Pourquoi nous font-ils autant peur ? Parce qu’ils nous disent que la mort… peut être pire que la vie. »

Pour elle, toute l’horreur est une exploration du rapport à la mort. Pas la mort en tant que fin. Mais la mort comme perpétuation.

« Vivre comme un fantôme, c’est pire que mourir. »

C’est pourquoi elle voit dans l’art — et dans la littérature en particulier — une tentative désespérée mais vitale de survivre au néant.

« Même si ton livre finit oublié, le geste d’écrire est un refus de disparaître. Toute œuvre est un sursaut contre l’oubli. »

Le rythme, clé de la peur

« L’horreur, c’est une question de rythme. »

Cette phrase pourrait sembler banale, si Enriquez ne la rendait pas immédiatement concrète. Il y a deux façons de provoquer la peur : le choc ou l’infiltration.

- Le choc, c’est l’effet coup de poing. Un mot, une phrase, une scène abrupte. Le rythme est accéléré, syncopé, les mots « hurlent », parfois en flux de conscience.

- L’infiltration, c’est le malaise. Le frisson sous la peau. Une fréquence basse qui vibre lentement. « Comme un bourdonnement. »

Et surtout, plus elle écrit, moins elle ressent le besoin d’en faire trop.

« Aujourd’hui, je peux décrire une plaie comme dans un manuel médical, et ce sera plus terrifiant que si j’utilise un langage gore. »

Face à l’IA, refuser le bruit

Enriquez est lucide et inquiète.

L’ennemi des écrivains n’est pas l’IA, dit-elle. C’est la vitesse, l’automatisation, le bruit.

« Ce qui me terrifie, c’est que des éditeurs préfèrent un texte généré en dix minutes par une machine à un roman écrit pendant des années par un être humain. »

Elle ne condamne pas l’usage des IA comme outils — après tout, nous avons déjà les bibliothèques, Google, les logiciels de correction. Mais elle refuse que l’imaginaire humain soit remplacé par un digest sans âme.

« Une IA peut simuler un texte. Elle ne peut pas simuler une voix. »

Elle appelle de ses vœux une littérature lente, réfléchie, organique.

« Nous avons besoin d’histoires lentes. Il y a trop de bruit. Ce n’est pas de la confusion. C’est une cacophonie inhumaine. On dirait des robots qui hurlent les uns sur les autres. »

Pourquoi écrire ?

Sa réponse fuse, simple, essentielle : « Pour vivre. »

L’histoire qu’on raconte, dit-elle, c’est ce qui nous permet de faire sens. Pas de la vie en général — elle ne prétend pas que la vie est un récit. Mais de ce que nous ressentons.

« Raconter, c’est mettre des mots bout à bout pour faire du lien. Pour comprendre ce qu’on ressent. Pour se comprendre. Pour partager. Pour survivre. »

Et si l’horreur fascine autant, c’est peut-être parce qu’elle est la forme la plus extrême de cette tentative.

Un cri dans le noir. Un fil tendu vers l’autre. Un geste pour dire : je suis encore là. Et toi aussi.

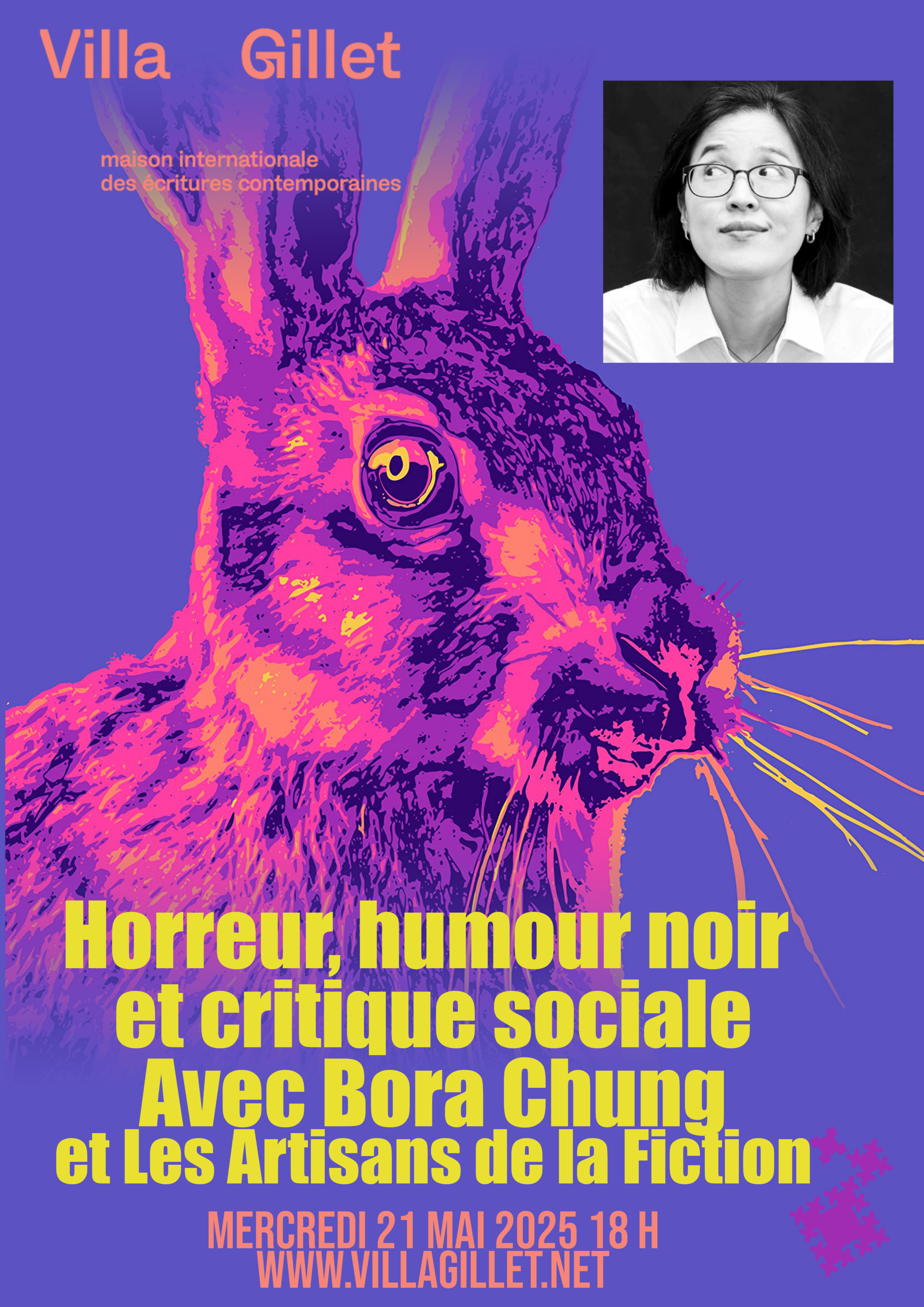

Si vous désirez vous lancer dans l’écriture d’histoires nous vous recommandons nos formations suivantes :